---------------------------------------------------------------------------------------------

L'ex-chef de cabinet de Harper contrôlait une caisse secrète

L'ex-chef de cabinet de Stephen Harper, Nigel Wright, et le sénateur Mike Duffy Photo : PC/Presse canadienne

L'ex-chef de cabinet de Stephen Harper, Nigel Wright, et le sénateur Mike Duffy Photo : PC/Presse canadienne

EXCLUSIF - Le réseau anglais de Radio-Canada a appris que l'ex-chef de cabinet du premier ministre Harper, Nigel Wright, contrôlait une caisse secrète au moment où il a signé un chèque de 90 000 $ au sénateur Mike Duffy pour le remboursement d'allocations perçues de manière irrégulière.

Le Bureau du premier ministre et le Parti conservateur nie formellement que l'argent versé par M. Wright ait pu venir de cette caisse. Ils affirment qu'il s'agissait d'un chèque personnel de l'ex-chef de cabinet.

Peu de gens sont au courant de l'existence de cette caisse secrète, mise en place en 2006, lors de l'arrivée au pouvoir de Stephen Harper. Quatre chefs de cabinet se sont succédé depuis au bureau du premier ministre.

Ni les comptables du Parti conservateur ou du gouvernement, ni le vérificateur général, ni Élections Canada n'ont de droit de regard sur ce fonds secret.

La caisse, financée par le Parti conservateur, sert d'abord à des activités partisanes. Ultimement, plus de la moitié des fonds proviennent cependant des contribuables, puisque que les donateurs à des partis politiques reçoivent un crédit d'impôt et qu'il existe toujours, du moins jusqu'en 2015, un financement public des partis politiques.

M. Harper n'est pas le premier chef de gouvernement canadien à disposer d'une telle caisse. Des sources ont affirmé à CBC que la somme qui s'y trouve a déjà atteint près de 1 million de dollars.

M. Wright a démissionné dans la foulée de ce scandale, tandis que M. Duffy a quitté le caucus conservateur pour siéger à titre d'indépendant.

-------------------------------------------------------------------------------------

Lettre - Petite leçon de dépendance

4 juin 2013 | Henri Marineau - Québec, le 2 juin 2013 |

Voici une petite histoire qui illustre bien la dépendance aux machines vue par une fille et sa mère.

Un soir, ma mère et moi étions assises dans le salon et parlions de la vie et de la mort.

« Maman, ne me laisse jamais vivre dans un état végétatif, où l’on dépend de machines, lui dis-je. Si tu me vois dans cet état, débranche les machines qui me maintiendraient en vie. Je préfère mourir ! »

Alors, ma mère se leva et débrancha la télévision, le lecteur de DVD, le câble Internet, l’ordinateur, le MP3/4, la PlayStation, la PSP, la WII, le téléphone fixe. Elle me prit aussi mon mobile, mon iPod, mon iPad, mon BlackBerry et balança le tout dans la poubelle… J’ai failli mourir !

Henri Marineau - Québec, le 2 juin 2013

---------------------------------------------------------------------------------------

Publié le 29 mai 2013 à 08h11 | Mis à jour à 08h11

Un maire et son contraste en campagne à Shawinigan

Yves Gélinas

PHOTO: ÉMILIE O'CONNOR

GUY VEILLETTE

GUY VEILLETTE

Le Nouvelliste

(Shawinigan) L'alternative au maire Michel Angers dans la prochaine campagne électorale municipale à Shawinigan viendra vraisemblablement de l'éleveur Yves Gélinas, un type coloré reconnu pour ne pas se laisser marcher sur les pieds à l'hôtel de ville.

L'homme de 54 ans se tape la tournée des médias depuis qu'il a fait connaître ses intentions, lundi après-midi. Il se présente comme la voix du peuple, l'antidote des Shawiniganais éberlués par la hausse de leur compte de taxes.

Sa campagne se résumera à peu de choses: pas de pancartes, pas de porte-à-porte. Quelques présences sur les médias sociaux, quelques réactions sur divers enjeux, sans plus. Il promet de marteler la nécessité que la Ville vive selon ses moyens, dans un joual qui contraste fortement avec le discours de Michel Angers en public.

«On souffle dans une balloune, on sait que ça va péter mais on continue de souffler», image M. Gélinas. «Ça n'a pas de sens! Si on n'est pas capable de diminuer la balloune, il faudrait au moins qu'elle arrête de grossir!»

M. Gélinas reconnaît qu'un maire possède une influence très limitée sur la fermeture des grandes entreprises au fil des dernières décennies. Par contre, il comprend mal ces hausses de taxes répétées pendant que les gros salariés du milieu industriel doivent se réorienter, plus souvent qu'autrement avec une fraction des revenus qu'ils touchaient.

«Pour les gens ordinaires, ça commence à être plus dur à gérer», observeM. Gélinas.

«Qu'arrivera-t-il à la génération qui arrive à la retraite et qui voudra transférer ses biens à ses enfants? Vont-ils les perdre à cause des taxes? Les biens nantis vont les ramasser et nos enfants devront travailler à gage pour ces gens-là, rester à loyer et se faire exploiter pour le reste de leurs jours?»

Coloré

Yves Gélinas ne manque pas d'audace. Ses démêlés avec l'ex-Ville de Grand-Mère ont défrayé la manchette à maintes reprises à la fin des années 90. Il voulait construire une porcherie, la Municipalité s'y opposait. Les deux parties se sont finalement entendues hors cours en 2003.M. Gélinas renonçait à l'élevage de porcs, mais touchait en retour une somme de 95 000 $.

Plus récemment, le dossier de réfection de la 35e Rue a aiguisé sa patience.

L'an dernier, il avait averti la Ville de Shawinigan que les citoyens du secteur ne débourseraient pas un sou pour la réfection des entrées d'eau.

Le 17 mai, il a envoyé une nouvelle mise en demeure écrite à la main pour demander qu'on retire le prolongement d'un tuyau aménagé dans le cadre de la réfection d'un ponceau. Il s'est aussi débattu pour qu'une servitude de la Ville ne devienne pas un droit abusif sur sa propriété.

Un empêcheur de tourner en rond?M. Gélinas réplique qu'il a empoché plusieurs montants d'argent à la suite de ses dénonciations. «S'ils m'ont payé, ce n'est pas parce que j'étais en tort», fait-il remarquer. «Je n'ai pas volé cet argent!»

M. Gélinas considérait anormal que Michel Angers ne subisse pas le test de l'électorat à la fin de son premier mandat, d'où sa motivation à l'affronter.

«Si tu n'as pas d'opposition, tu ne feras pas attention», croit-il. «Je pars avec l'idée de baisser les taxes, de faire des coupures et de présenter des budgets austères. Ce n'est rien de bon à dire en public, sauf que si les gens ne sont pas capables de comprendre ça, je ne peux pas les embarquer de force. Mais il n'est pas question que je fasse de l'à-plat-ventrisme.»

Le candidat aimerait aussi comprendre les ramifications de la Société de développement de Shawinigan. «Une Ville, c'est là pour donner des services, pas pour faire du commerce», glisse-t-il.

Ex-militant néo-démocrate, Yves Gélinas s'était présenté à la mairie lors de la mémorable élection de 1998 à Grand-Mère. Sur les six candidats en lice, il s'était classé sixième, recueillant 299 votes. La victoire était allée à Linda Lafrenière, avec1811 voix.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cela fait réfléchir...

Japon

Melons de luxe pour 16 000 dollars

Première publication 24 mai 2013 à 09h31

Crédit photo : archives TVA Nouvelles

TVA Nouvelles selon AFP

Vouant un véritable culte aux fruits parfaits au goût savoureux, lesJaponais ne regardent pas à la dépense pour s'offrir ces «œuvres» d'art de la nature. Un lot de deux cantaloups vient d'être vendu auxenchères pour 1,6 million de yens soit 16 300 dollars CAN.

Un grossiste a arraché les deux melons de 3,7 kg au total à la pesée pour un prix équivalent à celui d'une petite voiture.

Le prix vertigineux pour ces deux melons Yubari est le troisième plus élevé jamais versé pour deux melons au Japon.

En 2008, deux melons du même type avaient trouvé preneurs pour 2,5 millions de yens soit 25 400 dollars CAN au prix d'aujourd'hui.

Les Yubari, ces exceptionnels cantaloups, sont des produits de luxe vendus dans des écrins spéciaux.

La vente aux enchères était organisée sur le marché central de la métropole de Sapporo sur l'île septentrionale de Hokkaido, où se trouve l'ex-ville minière de Yubari qui a donné son nom à ces melons, les plus prestigieux du pays.

----------------------------------------------------------------------------------------------

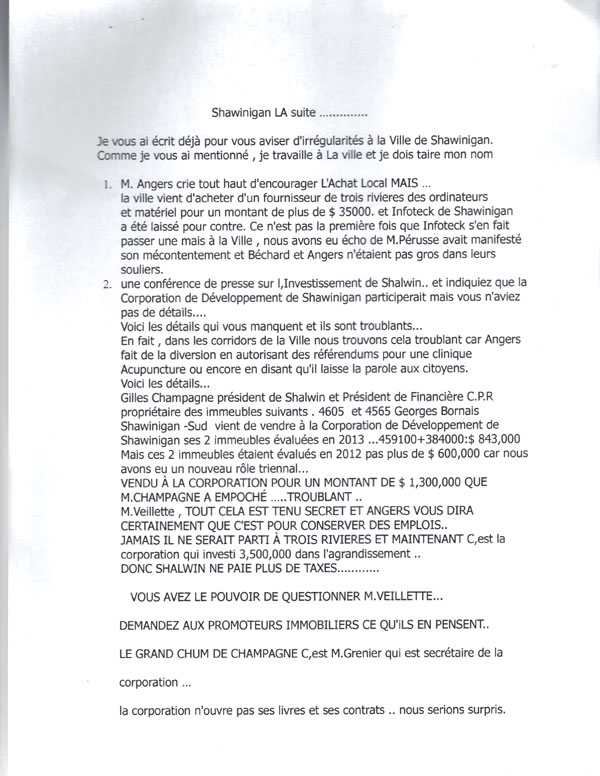

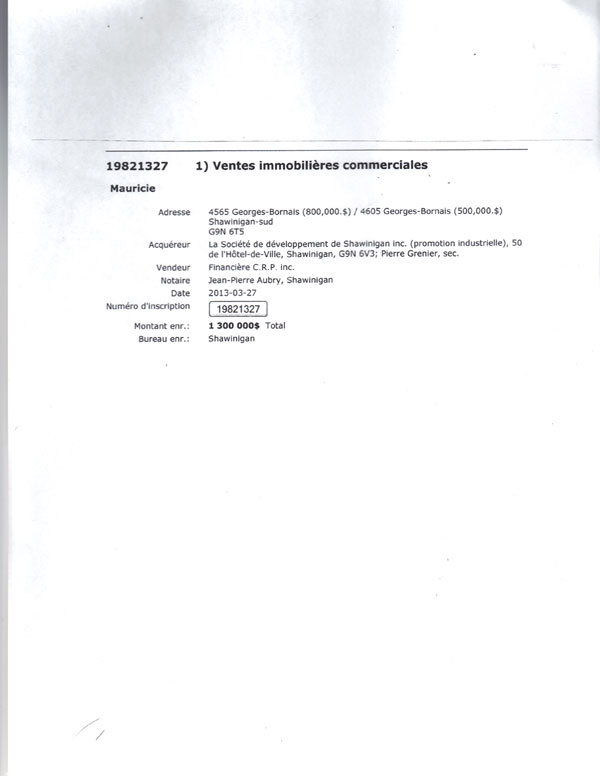

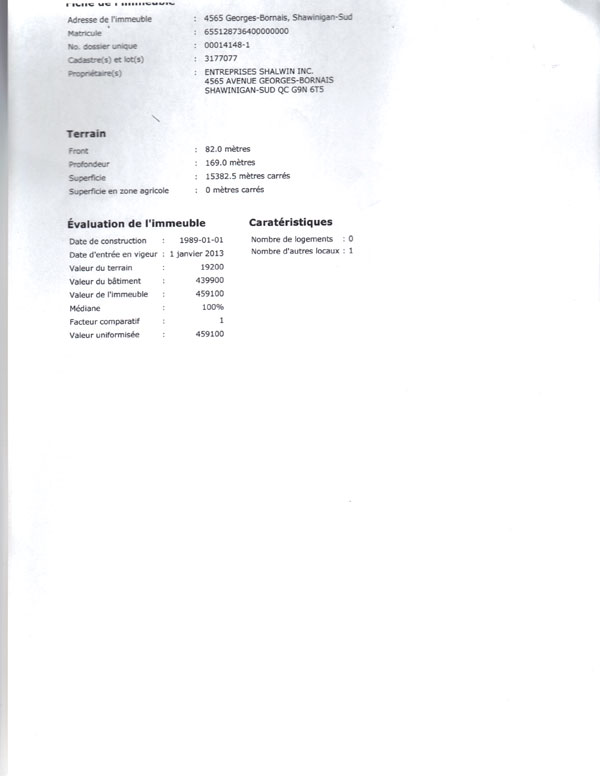

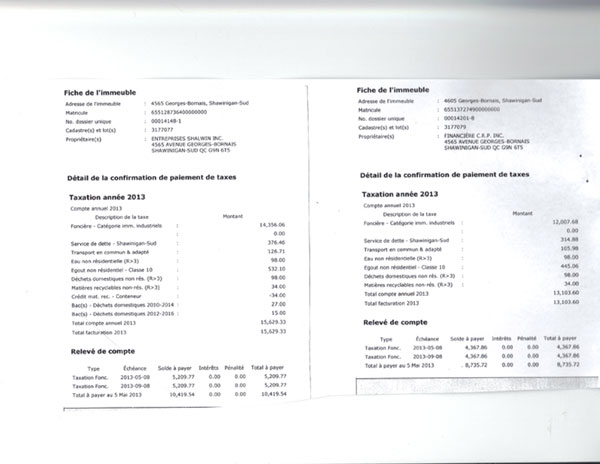

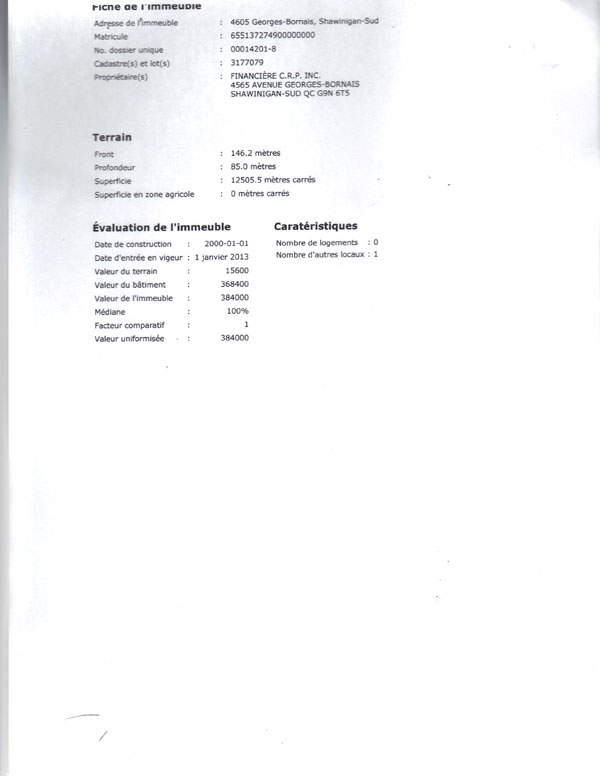

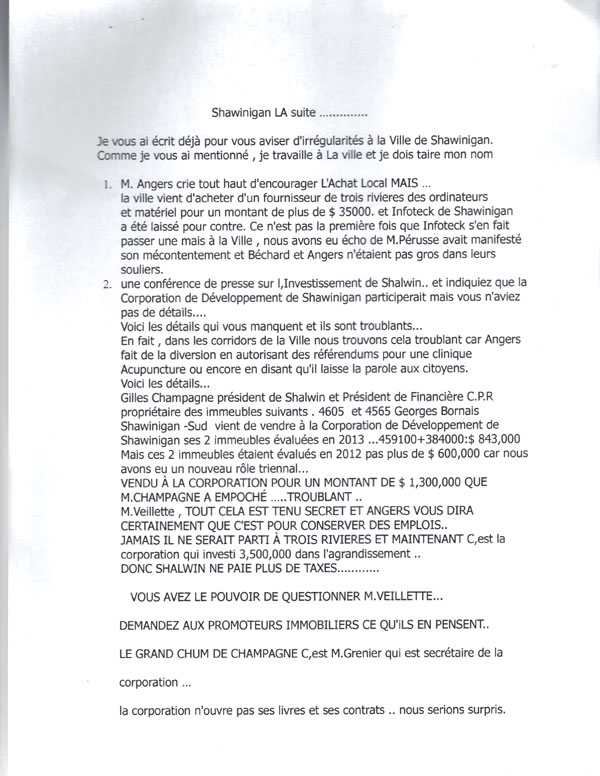

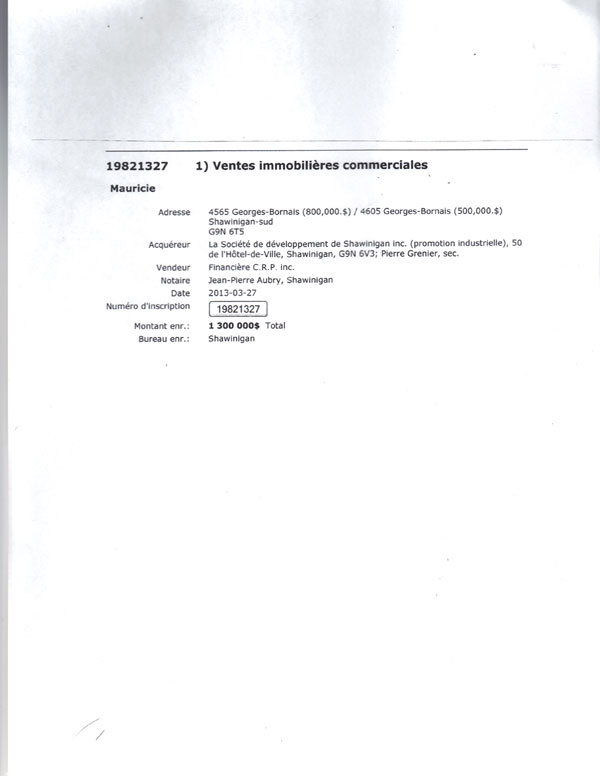

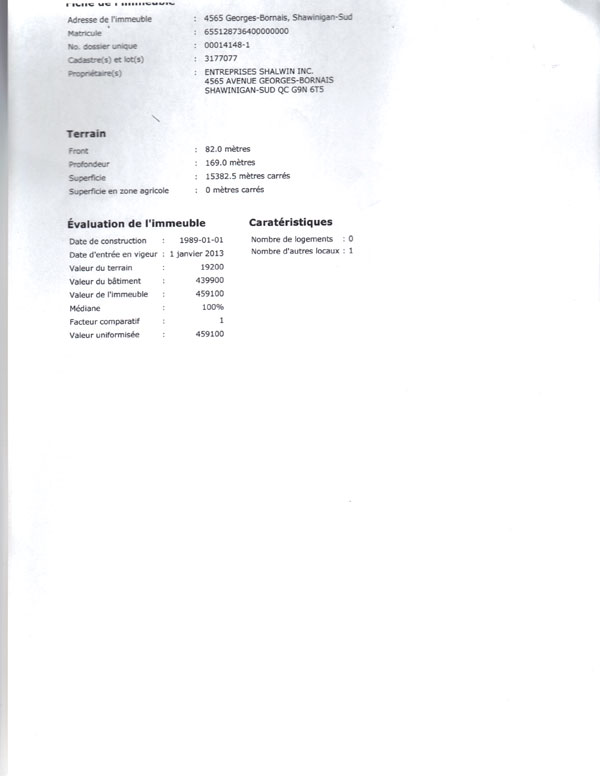

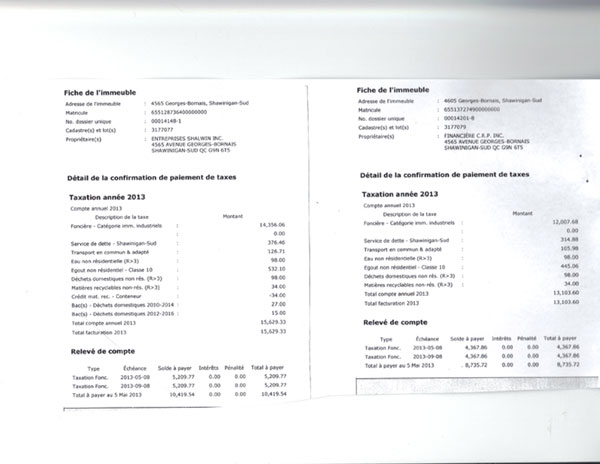

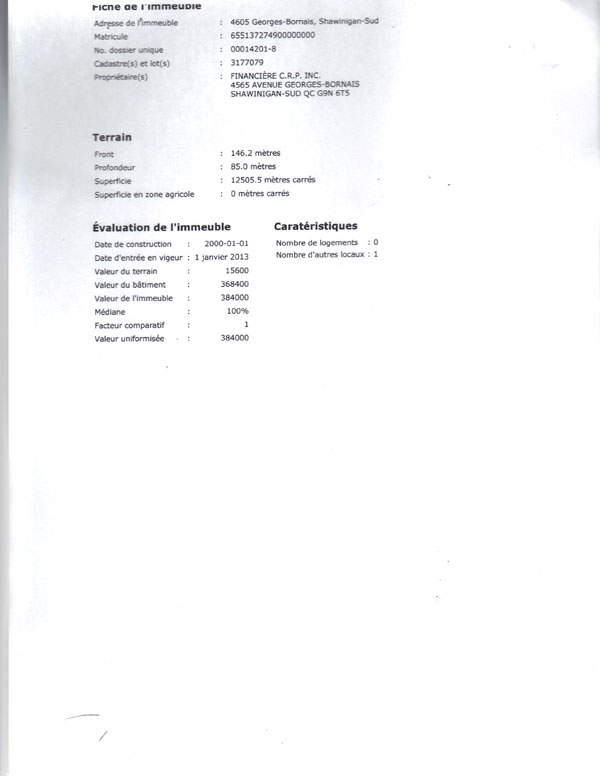

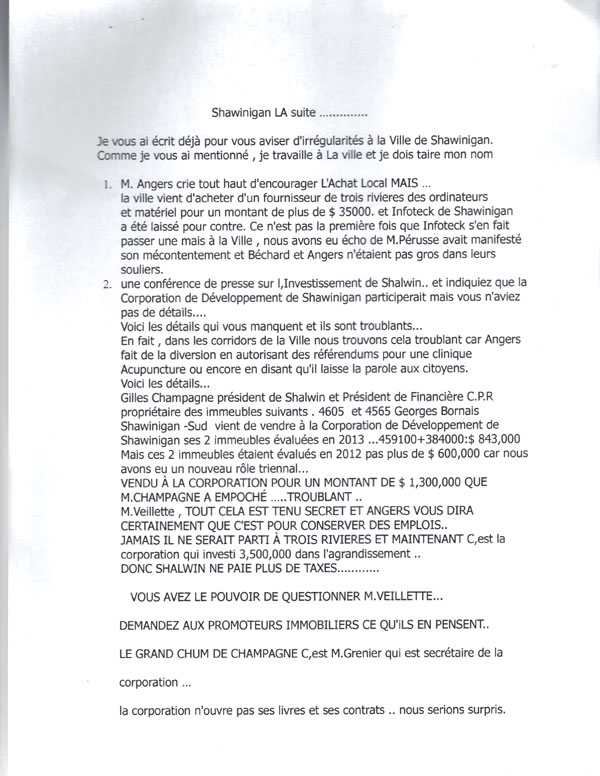

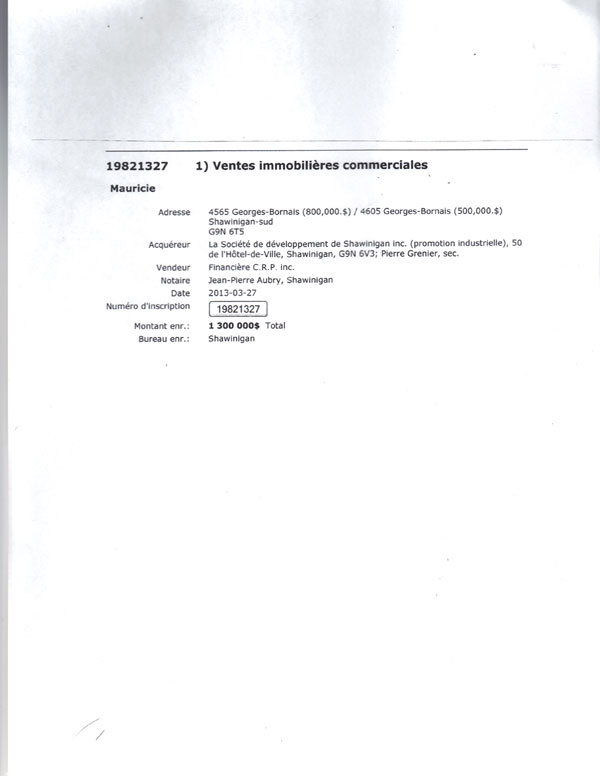

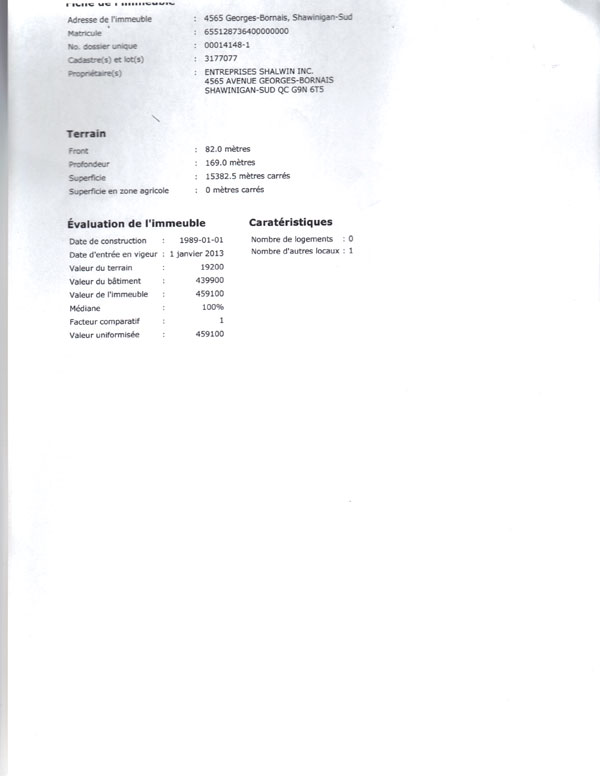

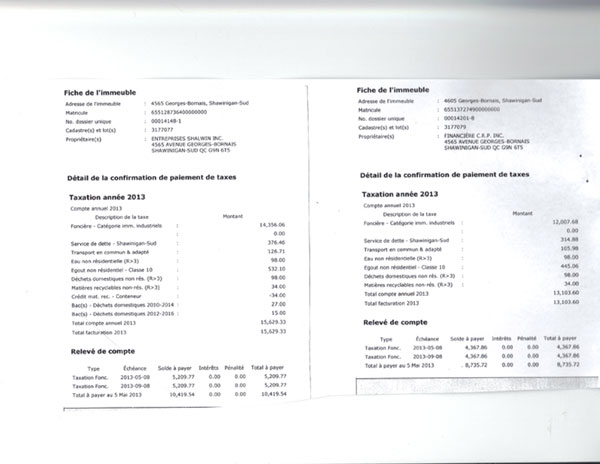

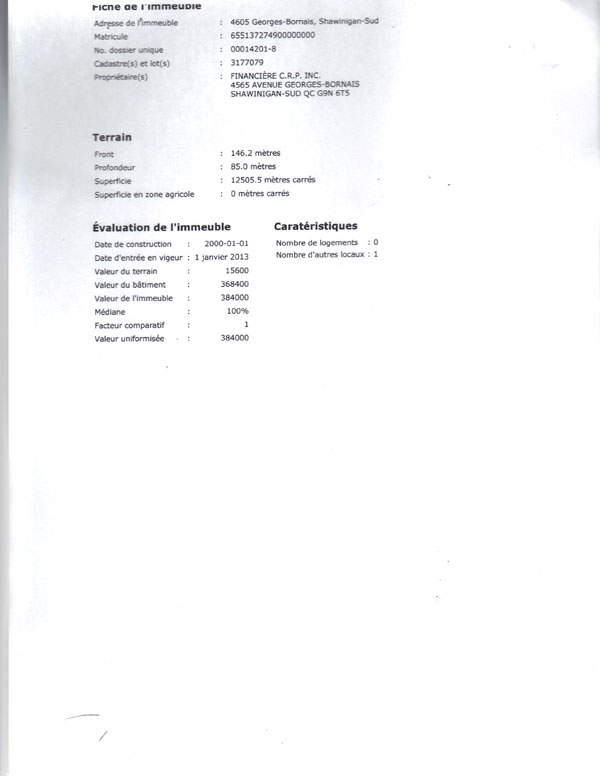

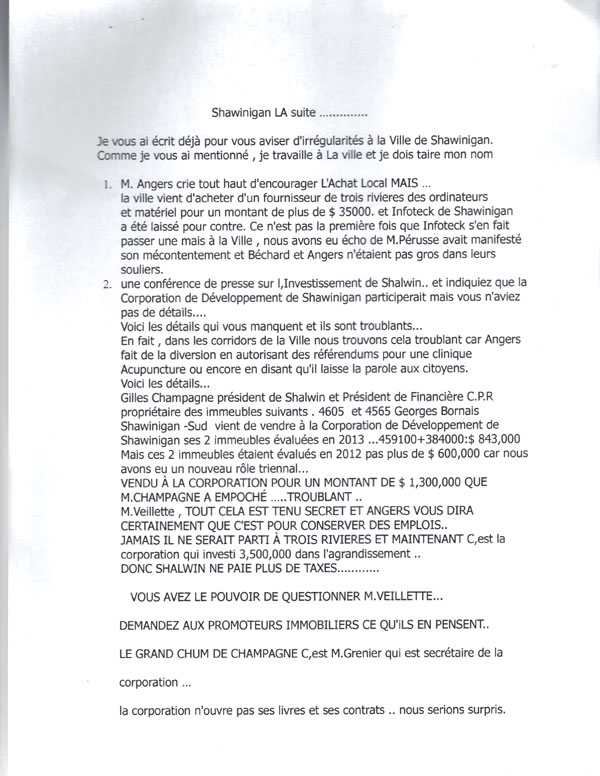

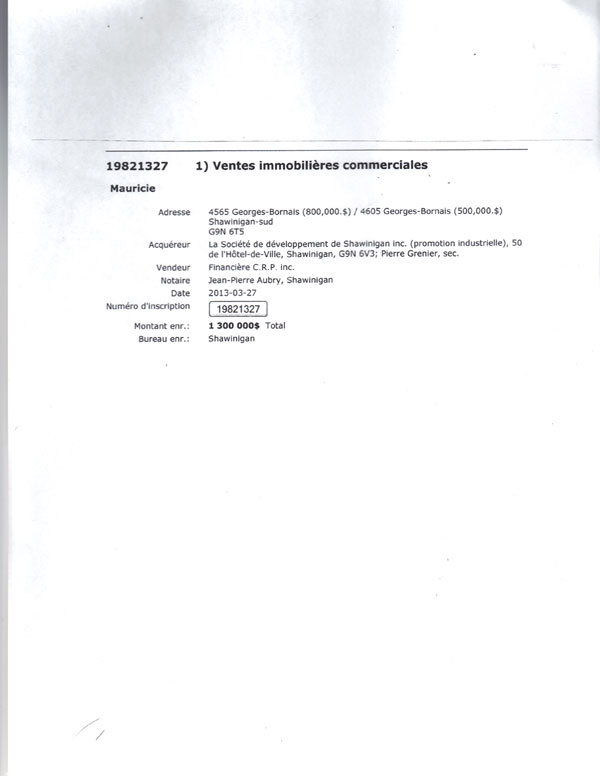

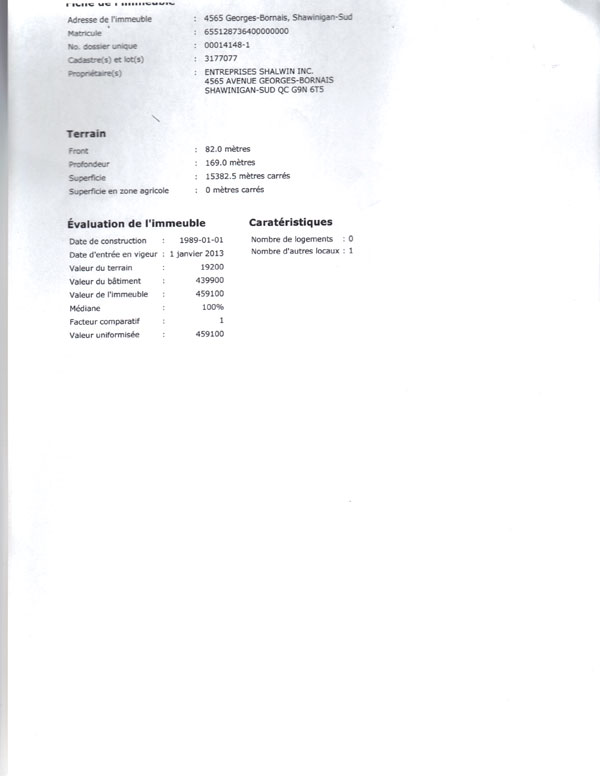

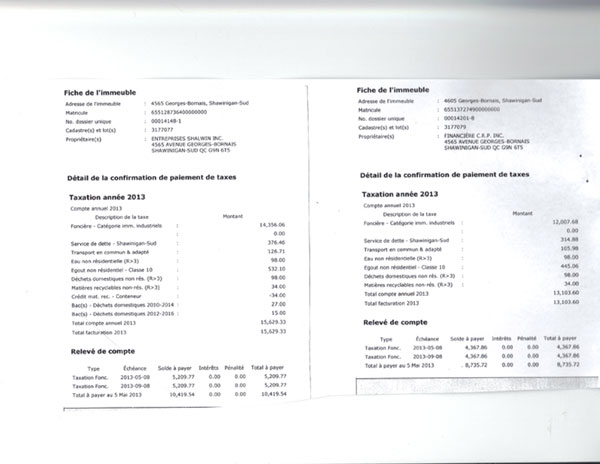

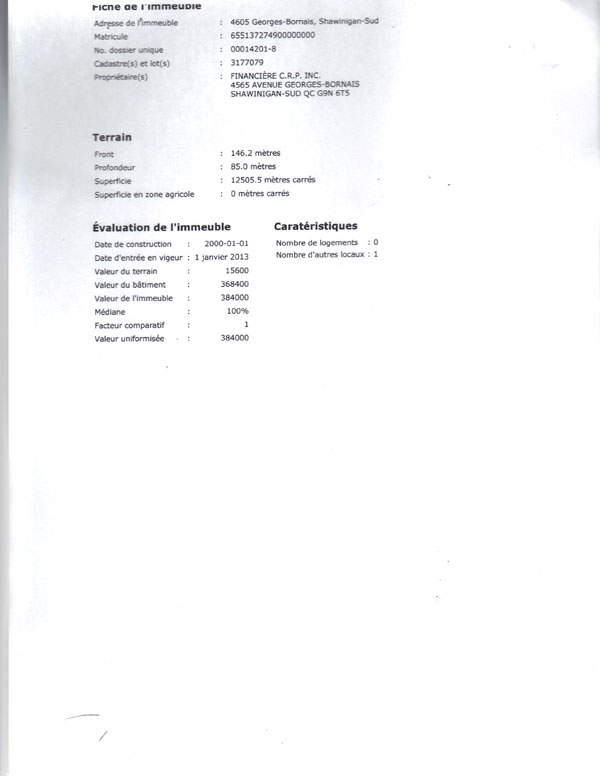

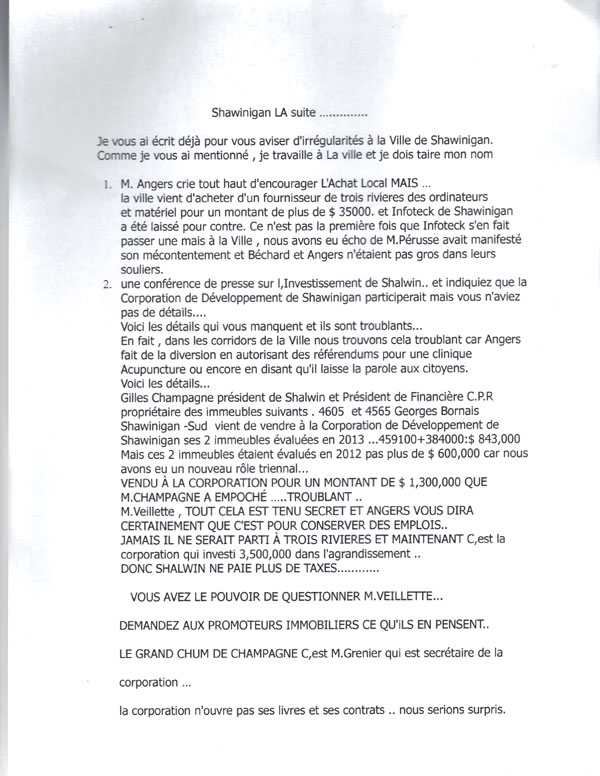

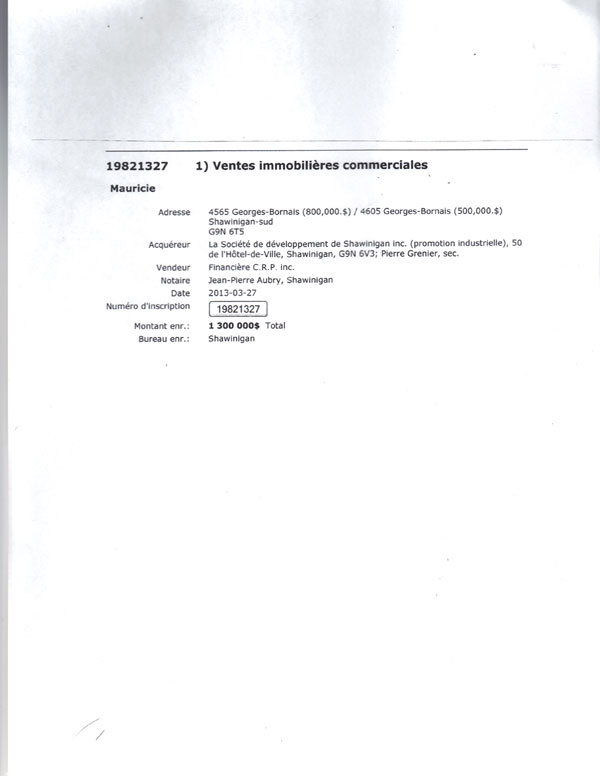

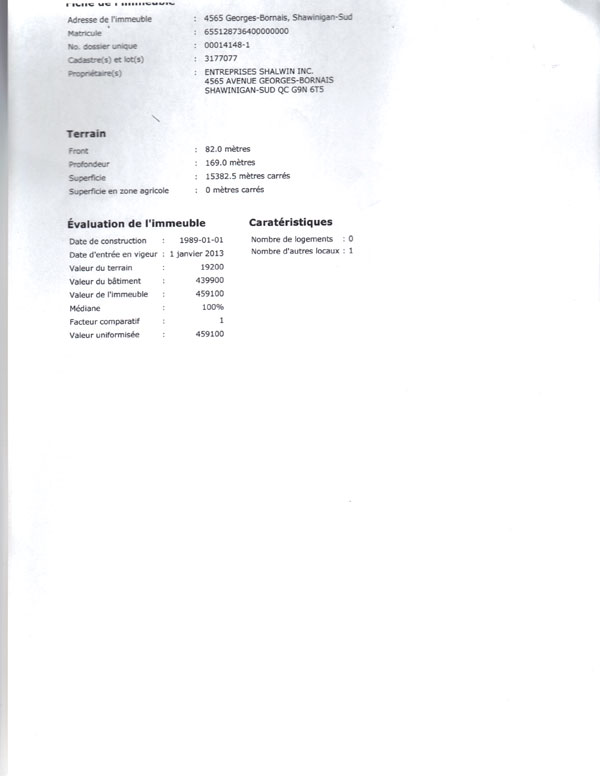

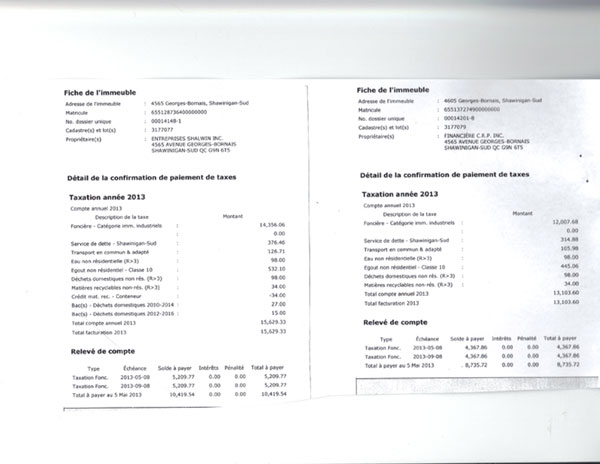

Shawinigan, Est-il au dessus de l’ UPAC et de la commission Charbonneau?

Le plan C est-il déjà en action et fonctionne?

Le peuple impuissant vit-il un dénie, face à nos organisateurs politique et grands argentiers?

Le centre Bionest ce n’est pas assez? Encore les mêmes et ce n’est pas finit : Shalwin voici comment négocier avec une ville et passé encore des belles couleuvres au peuple.

Toujours volontairement et bien planifié de façons insidieuses avec un petit coté légal qui empêche la transparence de la part de nos politiciens.

Quand on a l’intention de et accomplie l’acte n’est ce pas criminel, surtout avec l’argent du peuple et nos organisateurs politiques?

A vérifier : Comment la ville donne des millions à un individu via une de ses compagnies qui en ont surtout pas de besoins et de surcroît le propriétaire déclare dans le journal qu’il est riche riche riche trois fois mon père et donne des leçons de moralité aux autres.

Avez l’argent des autres seriez-vous aussi arrogant? N’auriez-vous plus de fierté, d’honneur et de respect?

------------------------------------------------------------------------------------------

Publié le 01 mai 2013 à 07h30 | Mis à jour le 01 mai 2013 à 07h30

Shalwin investit 3,5 M$ à Shawinigan

Guy Veillette

Guy Veillette

Le Nouvelliste

(Shawinigan) Après plusieurs mois d'évaluation, la direction du fabricant de portes et fenêtres Shalwin a décidé de concentrer ses activités au parc industriel Albert-Landry du secteur Shawinigan-Sud, ce qui entraînera un investissement de 3,5 millions $ et la consolidation de 80 emplois.

Au cours des prochaines semaines, des travaux d'agrandissement de 30 000 pieds carrés se mettront en branle. La plus grande partie touchera l'usine, mais 5000 pieds carrés supplémentaires sont aussi prévus pour les bureaux du personnel technique.

La superficie de l'entreprise sera doublée. Elle pourra ainsi accueillir les deux sites en exploitation à Trois-Rivières, un sur le boulevard Parent et l'autre, un bureau de vente sur Saint-Maurice.

La direction, les employés et la Ville de Shawinigan tenaient à faire connaître cette importante décision hier après-midi, dans les locaux de l'usine. Cette annonce se produit à quelques heures de la fin de la production chez Pâtisserie Chevalier, située tout près de là dans le même parc industriel. À compter de vendredi, 74 personnes y perdront leur emploi.

Dans ce contexte, la décision de Shalwin de maintenir ses activités à Shawinigan après plus de 55 ans d'exploitation ne pouvait mieux tomber. La direction avait encore sérieusement étudié la possibilité de s'établir à Trois-Rivières.

Le président du conseil d'administration de l'entreprise, Gilles Champagne, confie que le destin aurait pu changer sans une visite de Michel Angers dans son bureau, le 6 novembre dernier.

Le maire de Shawinigan sentait que la pression s'accentuait pour attirer Shalwin à Trois-Rivières. Il a donc pris le téléphone et demandé un entretien avec M. Champagne. Quelques minutes plus tard, il était assis dans son bureau pour mousser le discours de l'appartenance locale.

«Le maire a joué sur les sentiments!», se souvient M. Champagne, reconnaissant du même souffle l'importance de cette intervention.

Gary Roy, président de l'entreprise, convient que la réflexion sur les possibilités de déménager à Trois-Rivières étaient rendues assez loin à ce moment.

«Nous y avons pensé», explique-t-il. «Il y a toutefois eu deux points tournants. Le premier, c'est que 50 % de notre marché est situé à Québec. Partir de Shawinigan ou de l'endroit que nous avions envisagé à Trois-Rivières, ça donnait une différence de 0,3 kilomètre. Ça ne valait pas le coup.»

L'autre élément touchait les difficultés de recrutement à Shawinigan par rapport à Trois-Rivières. L'intervention de M. Angers à cet égard a fait réfléchir la direction.

«Il m'a fait comprendre qu'il fallait se faire connaître!», reconnaît M. Roy. «Les gens de Shawinigan ne venaient pas nous voir, parce qu'ils ne nous connaissaient pas.»

En croissance

En décembre 2007, Shalwin avait annoncé un investissement de 700 000 $ pour l'acquisition d'un bâtiment qui lui permettait d'ajouter une superficie de 10 000 pieds carrés. L'entreprise avait également été tentée par un déménagement à Trois-Rivières au cours de cette période.

Shalwin comptait 45 employés à ce moment. Sa croissance a donc provoqué l'embauche de 35 personnes en moins de six ans, grâce à la création de nouveaux produits, dans le secteur résidentiel haut de gamme notamment.

Au cours de la même période, la direction a aussi investi 750 000 $ en équipements divers. M. Roy croit que l'agrandissement annoncé hier pourrait permettre d'ajouter cinq emplois par année.

De son côté, M. Angers se réjouissait d'avoir pu conserver ces précieux travailleurs dans sa ville.

«C'est un moment extrêmement important pour Shawinigan», assure-t-il. «Ça allait de soi, puisque Shawinigan a vu naître Shalwin et l'entreprise croître. C'est un fleuron important.»

Le Centre local de développement de Shawinigan contribue à ce projet d'expansion avec une subvention de 50 000 $ provenant du Fonds de soutien au développement économique.

La Ville a également annoncé une participation de la Société de développement de Shawinigan, mais la forme qu'elle prendra reste à être précisée.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Le Canada fait la « promo » de son pétrole issu des sables bitumineux

6 mai 2013

Le ministre canadien des ressources naturelles,

Joe Oliver, entame un voyageofficiel en Europe jusqu’à vendredi 11 mai – successivement à Paris, Bruxelles et Londres -, envoyé spécial du gouvernement fédéral pour défendre auprès des Européens l’industrie pétrolière des sables bitumineux et son « bilan »environnemental.

Extraction de pétrole dans les sables bitumeux au Canada.

Ce voyage intervient alors que l’Union européenne s’apprête à adopter une directive, qui vise à réduire l’empreinte carbone des carburants fossiles utilisés dans le transport, en prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre liés à leur production.

Dans cette liste, le pétrole extrait des sables bitumineux se voit attribuer une « valeur » de gaz à effet de serre nettement supérieure à celle du pétroleconventionnel.

« Ce n’est pas dans l’intérêt économique de l’Europe de se priver du pétrole canadien », estime M. Oliver, ajoutant que la directive européenne pourrait avoir cet effet.

Il juge cette dernière « injuste », car ignorant des sources de gaz à effet de serre d’autres pays « moins transparents », dont la production pétrolière a « une intensité égale ou supérieure aux sables bitumineux, comme le brut léger russe, aux méthodes d’extraction plus polluantes. »

2 MILLIONS DE BARILS DE PÉTROLE PAR JOUR

Alors que la demande énergétique mondiale devrait augmenter d’un tiers d’ici à 2035 et que les hydrocarbures occuperont encore les deux tiers du marché, selon l’Agence internationale de l’énergie, le ministre défend l’idée que le Canada est « un fournisseur d’énergie écologiquement responsable », y compris dans les sables bitumineux.

L’industrie canadienne de l’or noir produit près de 2 millions de barils de pétrole par jour, soit 2% de la production mondiale. Le chiffre devrait atteindre 3,7 millions d’ici à 2020. A condition de pouvoir l’exporter!

C’est là que le bât blesse. Aux États-Unis, principal marché, le Canada lorgne sur une voie d’exportation par le golfe du Mexique, avec le projet d’oléoduc Keystone XL (5 milliards de dollars d’investissement), mais celui-ci rencontre une vive opposition.

Deux autres projets d’oléoducs sont aussi controversés au Canada : vers l’ouest pour accéder au Pacifique et vers l’est pour acheminer le pétrole vers des raffineries, avec visées sur le marché européen.

Les groupes de défense de l’environnement ou les scientifiques, canadiens ou étrangers, dénoncent la dérive du Canada dans la lutte contre les changements climatiques, depuis son retrait du Protocole de Kyoto.

DES PROGRÈS « DÉCEVANTS »

L’Institut Pembina, think tank canadien réputé sur les questions énergétiques, a indiqué, le 29 avril, que « les progrès réalisés depuis deux ans pour développer les sables bitumineux de façon responsable sont très décevants ».

Il s’inquiète de la pollution à grande échelle de l’eau en Alberta et du manque de volonté pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

M. Oliver réplique en rappelant que, contrairement à d’autres pays, notamment européens, le Canada a « 77% d’électricité venant de sources non émettrices de gaz à effet de serre », principalement hydroélectriques.

Un document de son ministère avance que les émissions découlant de la production d’électricité dans l’UE représentaient, en 2010, un quart de ses émissions totales et étaient « près de 30 fois supérieures à celles de l’industrie des sables bitumineux. »

Le Canada a fait « des efforts énormes », selon M. Oliver, pour limiter les dégâts, investissant « 10milliards de dollars [7,6 milliards d'euros] dans des technologies vertes, des études et des technologies visant à diminuer les émissions du secteur hydrocarbures. »

Avec pour résultat, dit-il, une baisse de 26 % de l’intensité des émissions pour les sables bitumineux entre 1990 et 2010.

Cette intensité est toutefois une mesure contestée par rapport à celle qui identifie des réductions « absolues » d’émissions. Or, en prenant ce critère, les émissions de gaz à effet de serre au Canada ont augmenté de 26 % par rapport à 1990.

98 % des réserves canadiennes dans des « sables bitumineux »

Le Canada possède des réserves prouvées de pétrole équivalant à 173 milliards de barils, soit les troisièmes plus importantes au monde, derrière le Venezuela et l’Arabie Saoudite.

Quatre-vingt-dix-huit pour cent de ces réserves se trouvent dans les « sables bitumineux » de l’ouest canadien, principalement en Alberta.

Le gisement repose sous une masse terrestre de 142 200 kilomètres carrés et 80 % des sables bitumineux se trouvent à plus de 75 mètres de la surface, nécessitant une extraction par forage profond.

De 1967 à 2010, quelque 8 milliards de barils de pétrole brut extraits des sables bitumineux ont été produits au Canada.

Facteur essentiel de la croissance nationale, surtout dans l’Ouest, la production de pétrole issu des sables bitumineux a drainé 116 milliards de dollars d’investissements de 2000 à 2010, selon le gouvernement albertain, et soutenu 273 000 emplois directs ou indirects dans tout le pays.

Source : lemonde.fr

-----------------------------------------------------------------------

Publié le 03 mai 2013 à 10h18 | Mis à jour le 03 mai 2013 à 10h18

Une guerre d'autorité

Le Nouvelliste

Le rapport sur le diagnostic du climat organisationnel est très instructif et très révélateur. Le style télégraphique et le caviardage qui en a été fait laissent encore place à l'interprétation, mais donnent de bons indices sur la problématique.

En quelques mots, il s'agit d'une guerre d'autorité, ou d'ego, entre la nouvelle rectrice, certains cadres supérieurs et intermédiaires.

Selon la firme Raymond Chabot Grant Thornton, la rectrice n'aurait pas suffisamment confirmé ou assis son leadership avant de déposer un projet de réorganisation administrative qui a royalement déplu aux cadres intermédiaires.

Depuis des décennies, à chaque changement au rectorat de l'UQTR, et cela est vrai pour monsieur Plamondon, madame de La Durantaye et, plus récemment, pour monsieur Bourque, une nouvelle reconfiguration administrative est présentée à la communauté. Généralement, cela se produit sans trop de problèmes parmi les gestionnaires.

La réforme administrative proposée par madame Ghazzali restait pourtant relativement modeste et est devenue très rapidement un prétexte, pour plusieurs gestionnaires, à contester son leadership. Le rapport porte sur le climat organisationnel de l'UQTR, mais une grande partie du contenu est relié au cheminement de la reconfiguration administrative.

Le jeudi 25 avril, une centaine de professeurs ont échangé franchement avec la rectrice et les membres de la direction. La rectrice a reconnu sa part de responsabilité, son manque d'expérience comme gestionnaire et surtout sa méconnaissance de la culture uqutérienne.

A-t-elle eu tout le support nécessaire de la part des cadres supérieurs en place pour combler ces lacunes? Le rapport souligne l'absence d'une personnalité forte au sein de la haute direction de l'UQTR afin d'appuyer la rectrice dans ses démarches.

La communauté universitaire semble de plus en plus derrière la rectrice. Peut-on en dire autant des administrateurs du conseil d'administration? Dans d'autres circonstances, ce problème de communication entre les gestionnaires de l'UQTR aurait dû se régler rapidement si la rectrice avait pu compter sur l'appui de son conseil d'administration.

La firme recommande clairement de maintenir en poste la rectrice en lui suggérant toutefois de développer ses habiletés de gestion. La rectrice peut maintenant compter sur la communauté universitaire pour préparer un plan d'action qui tiendra compte des lacunes soulevées.

Pierre Baillargeon

président

Syndicat des professeurs de l'UQTR

-----------------------------------------------------------------------------

Médias - En quête de journalisme d’enquête

6 mai 2013 |Stéphane Baillargeon |Médias

Les journalistes n’arrêtent pas de se féliciter pour les enquêtes qui ont contribué à la création de la commission Charbonneau. Ont-ils raison ?

Les audiences accumulent tellement de révélations inconcevables qu’il faut aussi oser poser la question inverse : au fond, les instances de surveillance, de protection et de critique de la société, y compris les médias, ont-ils vraiment joué pleinement leur rôle au cours des dernières années ?

Le chien de garde a aboyé, certes, et merci. Mais n’était-ce pas trop peu et très tard ?

Un proverbe chinois dit qu’il faut nous-même mettre en évidence nos défauts et laisser le soin aux autres de vanter nos qualités. Sage conseil. Les journalistes ont plutôt l’habitude de subir les foudres d’à peu près tout le monde. Normal : ils tirent dans le tas, et le tas réplique.

Pour compenser, les membres de l’ignoble profession ont tendance à s’autocongratuler. Les plus vantards parlent du quatrième pouvoir. Les plus présomptueux se voient en cerbères de la démocratie. Les moins ignares évoquent la fabrication de l’opinion ou le principe de publicité.

Il faut toujours se méfier des idéologies corporatistes. Le pharmacien ne vend pas des pilules, des chips et du maquillage : il guérit son prochain. Le reporter, lui, se voit donc en guichetier de la vérité, à tout le moins en révélateur de secrets enfouis par des coquins.

Notre Grande Noirceur

Ces précautions prises et tout cela admis, il faut bien reconnaître que des enquêtes journalistiques ont effectivement alimenté les questions à l’Assemblée nationale et stimulé la pression populaire qui a fini par obtenir la mise en place de la commission Charbonneau par un gouvernement qui n’en voulait pas. C’est délicat de se vanter, mais bon, il faut ce qu’il faut alors vraiment, bravo.

En même temps, les révélations quotidiennes des audiences font prendre conscience de l’ampleur himalayenne des tripatouillages. La débauche dépasse tout ce que les plus pessimistes imaginaient. Le dernier témoin, Gilles Cloutier a déballé un sac tellement plein de magouilles, certaines vieilles de plusieurs décennies, qu’on se croirait revenu au temps de Duplessis dans la belle province du copinage à tous les étages.

Certaines de ces manoeuvres frauduleuses avaient déjà été mises au jour par les médias. Encore une fois merci. Beaucoup d’autres non. Et tant pis. Le propre de cet univers sale, c’est de fonctionner en catimini. On peut donc se réjouir des révélations faites par des journalistes enquêteurs. On peut aussi se demander pourquoi les médias n’ont pas fait plus d’efforts pour sortir encore plus d’histoires juteuses.

La grande concentration des médias joue-t-elle en défaveur des enquêtes ? Le groupe Québecor, par exemple, le plus puissant du Québec, a-t-il pleinement assumé son rôle de leader de l’information en cette matière ? Ses médias consacrent bien plus d’efforts à la convergence de ses industries culturelles qu’à la traque des crapules des affaires. En plus, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec ont diminué leurs ressources journalistiques internes pendant et depuis les récents et très longs conflits de travail.

Les révélations de la commission Charbonneau font aussi prendre conscience de la faiblesse crasse des couvertures médiatiques de proximité. Les radios, qui ont tant compté pour l’information locale au XXe siècle, se contentent maintenant de relayer et de commenter les nouvelles des autres médias. Laval, une ville qui serait à son aise en Sicile, est laissée sans couverture, ou presque. Les banlieues plus périphériques semblent encore moins surveillées.

Y a-t-il seulement assez de journalistes d’enquête au Québec ? Radio-Canada a sa cellule spécialisée, efficace et enviée. La Presse aussi. Il y a des efforts moins probants au sein des autres médias, dont Le Devoir, on ne se contera pas d’histoire et à d’autres de passer le plumeau. Tout compte fait, il n’y a qu’une poignée de vrais de vrais pros dans ce créneau exigeant alors que le nombre des affaires pourrait justifier la constitution d’un Canard enchaîné ou d’un Médiapart à la québécoise.

Ce pure player a compris que, pour devenir une des consciences de son temps, il devait miser sur l’analyse et l’enquête, tout le reste, déjà disponible gratuitement en ligne, ne valant plus grand-chose, enfin pour la société. Seulement, pour arriver à suivre cet exemple qui ne nécessite pas des fortunes, il faut une vision, de l’ascendant professionnel et des employés hyperqualifiés. S’il y a peu de journalistes d’enquête au Québec, il semble y avoir encore moins de patrons de presse éclairés…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lobby canadien des armes à feu - Des membres veulent des gardes armés dans les écoles

6 mai 2013 |Bahador Zabihiyan |Canada

Photo : La Presse canadienne (photo) Jeff McIntosh

Les membres de l’ACPAF ont profité du congrès pour adopter leur stratégie destinée à lutter contre la mise en place d’un registre des armes à feu québécois, comme l’avait promis le gouvernement Marois dans la foulée de la disparition du registre canadien.

Les membres de l’Association canadienne des propriétaires d’armes à feu (ACPAF) étaient réunis en congrès à Woodstock, en Ontario. Plusieurs d’entre eux se sont dits favorables à la mise en place de gardes armés dans les écoles. « Si vous vous souvenez de l’affaire du caporal Denis Lortie, à la suite de cette affaire-là, l’Assemblée nationale avait placé des gardes armés, des machines à rayons X, des détecteurs de métal et tout ça. Nous, tout ce que l’on dit, c’est que si c’est bon pour l’Assemblée nationale, c’est aussi bon pour nos enfants et nos écoles », explique Stephen Buddo, l’un des deux présidents de l’ACPAF pour le Québec. L’association ne s’est pas encore prononcée officiellement à ce sujet, mais M. Buddo soutient l’idée à titre personnel.

Il faudrait d’abord commencer par placer des gardes armés ou des policiers sur les campus des cégeps et des universités, pense-t-il, étant donné que c’est là que la « plupart » des tragédies se produisent. « Dans certaines universités, vous avez la même population que dans certains petits villages du Québec, qui ont des corps de police pour les protéger », dit-il.

L’idée rappelle celle de la National Rifle Association (NRA), le puissant organisme qui représente le lobby des armes à feu américain. La NRA défend ce projet depuis la tragédie de Newtown, lors de laquelle vingt enfants et six adultes avaient été abattus par un tireur, qui s’est par la suite enlevé la vie.

Influence américaine

Mais M. Buddo estime que son association ne s’est pas inspirée de la NRA. « On n’a pas de liens avec la NRA, il y a peut-être des membres qui en sont membres […] la constitution de notre association, tout comme la constitution de la NRA, ne permet pas d’exercer dans d’autres pays », explique-t-il.

L’idée de placer des gardes armés dans les écoles montre que l’ACPAF s’inspire largement de la NRA, estime de son côté Heidi Rathjen, de Polysesouvient. « C’est absolument absurde, il n’y a personne dans ce monde qui veut avoir des gens armés dans les écoles. Ce que ça montre, c’est que le lobby des armes à feu est un miroir de la NRA, explique-t-elle. Ce qui est le plus inquiétant, c’est que ce lobby a l’oreille du gouvernement du Canada », explique-t-elle.

Registre québécois

Si les membres de l’ACPAF ne s’entendent pas sur une position commune au sujet de la présence des gardes armés dans les écoles pour l’instant, ils ont profité du congrès pour adopter leur stratégie destinée à lutter contre la mise en place d’un registre des armes à feu québécois, comme l’a promis le gouvernement Marois.

L’Association, qui représente plus de 60 000 personnes, a fait de la lutte contre ce registre québécois une de ses priorités. Sur le plan législatif, il va être difficile de faire échec à la mise en place du registre. « À l’Assemblée nationale, tous les partis qui siègent sont contre nous », constate M. Buddo. Mais l’ACPAF est prête à utiliser les recours judiciaires et à se rendre jusqu’en Cour suprême si nécessaire.

***

NRA : un nouveau président adepte des déclarations-chocs

Le prochain leader de la National Rifle Association (NRA) a un faible pour les déclarations-chocs, ce qui risque d’enflammer davantage le débat sur le contrôle des armes aux États-Unis. James Porter deviendra officiellement le président de l’influent groupe de défense des propriétaires d’armes à feu lundi, après la fin du congrès national de la NRA à Houston, au Texas. L’avocat de l’Alabama est présentement vice-président de l’association.

Il a déclaré vendredi aux organisateurs du congrès qu’ils étaient sur la ligne de front d’une guerre entre deux cultures qui va au-delà du droit de porter une arme.

« [Vous], ici, dans cette salle, vous êtes les défenseurs de la liberté. Nous en sommes les protecteurs », a-t-il lancé. M. Porter, 64 ans, a également affirmé que Barack Obama était un « faux président » et a appelé la guerre de Sécession la « guerre de l’invasion nordiste ». Il a aussi appelé tous les citoyens américains à s’entraîner à utiliser les armes standards de l’armée pour qu’ils puissent se défendre contre la tyrannie.

Associated Press

***

Ce texte a été modifié après publication.

-------------------------------------------

Argent et pouvoir.

Existera-t-il encore des Québécois qui, après le témoignage de l'organisateur

Gilles Cloutier à la commission Charbonneau, persisteront à croire que des

organisateurs politiques, politiciens ne sont pas des lâches et hypocrites

à la solde de la haute finance capitaliste sauvage et même mafieuse?

Vive la moralité et le respect ...L'exemple mène où ? Quel exemple?

---------------------------------------------------------------------------------------

Etats-Unis: des enfants fous de la gâchette

3 mai 2013

Kristian Sparks, 5 ans, a abattu sa petite soeur par balle alors qu’il jouait avec le fusil que lui avaient offert ses parents. Un mois après le plaidoyer d’Obama sur le renforcement de la législation des armes à feu, ce fait divers pose à nouveau la question de leur accessibilité.

KENTUCKY (ETATS-UNIS)- Un jeune garçon de 5 ans a tué sa petite soeur par balle mardi. L’accident met en lumière l’accès des enfants aux armes à feu aux Etats-Unis.

L’accès aux armes à feu aux Etats-Unis: un « jeu d’enfant »? Kristian Sparks, un petit garçon de 5ans a blessé mortellement sa soeur par balle, mardi, dans leur domicile du Kentucky. Contrairement à des cas précédents, le garçon n’avait pas subtilisé l’arme de ses parents. Ces derniers lui avaient offert le 22 long rifle, spécialement conçu pour les enfants. Le drame est survenu alors que leur mère se trouvait à l’extérieur du mobile-home, a expliqué le médecin légiste du comté rural de Cumberland. Rangé dans « un coin de la maison », le petit fusil de la marque Crickett s’est rapidement retrouvé entre les mains du bambin. Alors que les parents le pensaient déchargé, une dernière cartouche a été fatale à la petite Caroline, âgée de deux ans.

« Mon premier fusil »

Si la mort de la petite fille a suscité l’émoi dans le comté, peu d’Américains semblent remettre en cause la pratique qui permet aux plus jeunes de posséder des armes. Le fusil à l’origine de l’accident est produit par la firme pennsylvanienne Keystone Sporting Arms, qui vante les mérites de la marque d’armes pour enfants Crickett, sur son site internet.

Intitulée « My First Rifle » (Mon premier fusil), la page d’accueil dewww.crickett.com adopte les codes de l’univers du jouet. Des fusils multicolores jusqu’aux accessoires -vestes, boucles de ceinture, cibles, lunettes- en passant par le petit criquet vert, égérie de la marque, ce qui est proposé semble proche de la panoplie du petit chasseur que l’on retrouve dans n’importe quelle grande surface.

Une très large gamme d’armes est proposée aux parents : forme, poids, coloris allant du vert camouflage au rose fuchsia. L’arme s’adapte à l’univers de chacun, y compris celui des petites filles, devenues le nouveau coeur de cible de la firme. Un onglet « Coin enfant », fait apparaître une mosaïque de photos où filles et garçons, tous âges confondus, s’affichent fièrement aux côtés de leur nouveau 22 long rifle, chez eux ou dehors, en situation de tir.

Une complicité retrouvée

Des témoignages de parents comblés se succèdent sur le site, se félicitant de l’acquisition de la mini arme feu. Plusieurs commentaires évoquent une « nouvelle complicité partagée » depuis l’arrivée de l’arme à feu dans le quotidien de leur enfant.

« J’ai récemment acheté un de vos fusils Davey Crickett de la collection « My first rifle » pour ma fille de 7ans, et je ne peux qu’en dire du bien. Elle l’adore. Elle est toujours enthousiaste à l’idée de venir faire quelques cartons avec moi. Le nouveau stock de fusils roses est une excellente idée! Je le conseillerais à tous ceux qui sont intéressés », peut-on lire dans la partie réservée aux « témoignages ».

Le site possède également une chaine Youtube – CrickettRifles channel – qui compile les meilleures vidéos internet, mettant en scène le fusil fétiche de la marque. Parmi elles, une jeune fille de 11 ans raconte comment elle a dissuadé trois cambrioleurs de pénétrer dans sa maison grâce à son fusil Crickett. Une autre video montre un jeune père, amateur d’armes, en train d’apprendre à sa fille comment manier la petite carabine.

« Ça fait partie de ces accidents insensés »

Si le drame attriste les Américains, l’épisode de Cumberland County n’a pourtant pas soulevé l’indignation de l’opinion publique aux Etats-Unis. Dans certaines familles américaines, l’arme à feu n’est pas remise en cause en tant qu’objet violent, mais reste perçu comme l’outil d’une défense indispensable. Ainsi, lorsque le médecin légiste du comté déclare: « ça fait partie de ces accidents insensés », ce dernier laisse à penser que ce n’est pas le rapport inédit de l’enfant à l’arme à feu qui est à commenter, mais le malheureux concours de circonstances.

Source : lexpress.fr

--------------------------------------------------------------

Religion : 83% des Marocains pour l’application de la charia (sondage américain)américain 3 mai 2013

Les Américains s’intéressent de très près à l’évolution des sociétés musulmanes. Le centre Pew Research Center vient de publier un sondage sur la religion et la politique dans ces sociétés. Sur certaines questions, les Marocains sont plus conservateurs que les Egyptiens ou les Jordaniens.

83% des Marocains sont pour l’application de la Charia. C’est la conclusion du tout dernier sondage, publié mercredi par l’Américain Pew Research Center sur les tendances dans 39 pays musulmans. Ce pourcentage est l’un des plus élevé dans le rapport. Il dépasse ceux enregistrés en Egypte (74%), la Jordanie (71%), deux pays connus pour être de forts bastions de la confrérie des Frères musulmans. Au Caire elle détient d’ailleurs le pouvoir. Pour la Tunisie le taux descend à 56%. Dans la case réservée à la région MENA, seuls les territoires palestiniens et l’Iraq dépassent le royaume, avec respectivement 91% et 89% des partisans de la Charia.

L’héritage : 15% des Marocains seulement pour l’équité

Le conservatisme des Marocains se manifeste par un autre chiffre sur le refus de la majorité des sondés de partager l’héritage entre les femmes et les hommes à parts égales. En effet, seule 15% sont favorables à une telle option. C’est, d’ailleurs, le même score enregistré en Tunisie, pourtant ce pays est réputé pour être laïc. Ce pourcentage est parmi les plus bas figurant dans le rapport du Pew Research Center. En revanche, c’est en Europe de l’Est où se situent les plus fervents défenseurs de la parité sur l’héritage : 88% dans la Turquie dirigée par les islamistes de l’AKP d’Erdogan, 79% en Bosnie, 76% en Kosovo et 61% en Albanie.

Ces quatre pays ont un point en commun : leurs constitutions ne prévoient pas que l’islam est la religion de l’Etat. En Tunisie, cette question n’est pas encore tranchée par l’Assemblée constituante. Elle est au cœur d’un vif débat entre laïcs et les islamistes du parti Annahda soutenu par la mosaïque des groupes salafistes. Le conservatisme des Marocains s’exprime, également, par ce chiffre : 92% des sondés sont convaincus que la femme doit obéissance à son mari.

74% des Marocains contre les attentats suicides

Une large majorité des Marocains, 74%, s’oppose aux attentats terroristes. Un bon score en trompe-l’œil. Pour avoir subi ce genre d’opérations en 2003 et 2007, ce pourcentage aurait pu être bien supérieur. Par rapport aux autres pays de la région MENA, le Maroc figure en queue de peloton. En Irak, ils sont 94% des sondés contre ces actes, En Tunisie, 84% et en Jordanie, 82%. Avec 74%, nous faisons juste mieux que les Egyptiens et les Palestiniens, avec respectivement 68% et 49% contre les attentats suicides.

39% seulement des Marocains favorables aux partis islamistes

En politique, les partis islamistes marocains (légalement au nombre de deux : le PJD et Annahda wal Fadila de Mohamed Khalidi) n’ont pas encore réussi à enrôler la majorité des Marocains. Le sondage du Pew Research Center le prouve. Dans le détail : 9% ont une mauvaise opinion des formations dites islamistes, 39% pensent le contraire et 32% estiment qu’elles ne valent pas mieux que les autres enseignes partisanes. Ce résultat est une remise en question de certaines enquêtes, publiées dernièrement, octroyant au PJD de Benkirane entre 70 et 80% de confiance des Marocains.

En Tunisie et en Egypte, ils sont 55% des sondés à apprécier les islamistes. Les deux pays sont dirigés par les conservateurs, en Tunis c’est Annahda de Rached Ghannouchi et au Caire, les Frères musulmans de Morsi.

Une méthodologie discutable

Si les résultats du sondage du Pew Research Center sont intéressants, notamment dans la comparaison entre les différents pays musulmans, la méthodologie reste discutable. Dans le premier chapitre du rapport, on associe charia, droits des femmes et attentats suicides. Si le lien entre charia et droits des femmes fait sens, il est surprenant de trouver la question sur les attentats suicides dans un seul et même chapitre. Une orientation fallacieuse qui s’explique peut être par la proximité idéologique entre le Pew Research Center et les milieux conservateurs américains (en).

The Pew Charitable Trusts est une organisation indépendante à but non lucratif, non gouvernementale (ONG), fondée en 1948. Avec plus de 5 milliards de dollars d'actifs, sa mission déclarée est de servir l'intérêt public en "amélioration des politiques publiques, l'information du public et de stimuler la vie civique"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Publié le 30 avril 2013 à 00h00 | Mis à jour le 30 avril 2013 à 00h00

Financement illégal: Khadir veut obliger le PLQ et le PQ à tout rembourser

(Québec) Le Parti libéral et le Parti québécois doivent être sanctionnés à leur juste mesure pour avoir encaissé du financement illégal, estime Québec solidaire. Il déposera un projet de loi visant à permettre au Directeur général des élections (DGE) d'exiger des partis le remboursement de dons illégaux reçus au cours des 15 dernières années.

À l'heure actuelle, la Loi électorale prévoit un délai de prescription de cinq ans à compter de la date où une infraction est commise pour imposer des sanctions, comme exiger le remboursement d'un don illégal. Si la contribution a été versée il y a plus de cinq ans, le DGE n'a aucun recours.

Québec solidaire souhaite faire passer le délai à 15 ans. Il veut ainsi forcer le Parti québécois et le Parti libéral du Québec à rembourser les contributions illégales qui seraient découvertes par le DGE et qui auraient été obtenues depuis 1998, ce qui correspond à la période couverte par la commission Charbonneau.

En entrevue à La Presse au début du mois, le DGE, Jacques Drouin a reconnu que le délai de prescription de cinq ans restreint ses pouvoirs. Il a alors révélé que les employés de 532 entreprises et leurs proches ont versé près de 13 millions de dollars à des partis politiques - surtout au Parti libéral - entre 2006 et 2011.

Ces dons pourraient avoir été versés par l'entremise de prête-noms, ce qui est illégal. Or, les trois quarts de ces contributions ont été faites il y a plus de cinq ans. Le DGE n'a donc aucun pouvoir pour sanctionner la majeure partie du financement illégal qu'il pourrait confirmer.

La commission Charbonneau a elle aussi fait la lumière sur des dons illégaux qui remontent en bonne partie à plus de cinq ans. Elle a démontré que les employés de SNC-Lavalin ont versé, de 1998 à 2010, 570 000$ au PLQ et 477 000$ au PQ. Ils le faisaient en échange d'une prime de leur employeur, ce qui contrevient à la loi.

Le député de Québec solidaire Amir Khadir prévoit déposer son projet de loi cette semaine. Il a fait appel aux services juridiques de l'Assemblée nationale pour s'assurer que sa mesure est légale. Il a ainsi mis de côté l'idée de changer le délai de prescription pour intenter une poursuite pénale.

Amir Khadir rappelle qu'en 2006, le PQ et le PLQ ont accepté de rembourser des dons illégaux reçus au-delà du délai de prescription. Le rapport Moisan avait alors révélé que Groupaction - une firme mêlée au scandale des commandites - avait fait des contributions de 96 400$ au PQ et de 8325$ au PLQ entre 1995 et 2000. Les sommes aujourd'hui en cause sont évidemment beaucoup plus élevées.

La CAQ est d'accord

Avec son projet de loi, Amir Khadir veut mettre plus de pression sur le PQ et le PLQ. Il trouve paradoxal que les deux partis disent vouloir assainir les moeurs politiques, mais qu'ils se réfugient derrière le délai de prescription pour éviter d'être durement sanctionnés.

En mars, le PQ et le PLQ ont refusé d'appuyer une motion d'Amir Khadir leur demandant de s'engager à rembourser les dons illégaux reçus au cours des 15 dernières années. Ils rappelaient justement l'existence du délai de prescription. La Coalition avenir Québec a toutefois donné son appui à la motion.

Même s'ils ont tous deux rouvert la Loi électorale, entre autres pour abaisser le don maximum permis, le gouvernement Charest et le gouvernement Marois n'ont jamais remis en question le délai de prescription.

----------------------------------------------------------------------------------------

Des propos qui manquaient de perspective

1 mai 2013 | Anne-Marie Day - Députée de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles, porte-parole du NPD pour l’assurance-emploi |

Les propos que le porte-parole du Conseil national des chômeurs, Pierre Céré, tenait dans les pages du Devoir lundi manquaient de perspective.

En dressant son bilan de la manifestation nationale contre le saccage de l’assurance-emploi, manifestation qui fut d’ailleurs sans l’ombre d’un doute une réelle réussite, il a dit que la prochaine étape devrait être de mobiliser le reste du Canada contre la réforme du gouvernement conservateur. Or, depuis le début de la lutte contre l’odieuse réforme de la ministre Finley, le NPD et ses partenaires travaillent justement à rallier les progressistes de partout au pays pour en faire non pas une lutte de l’Est contre l’Ouest, mais un combat des travailleurs canadiens contre une mauvaise politique des troupes de Stephen Harper.

Dans l’Est, les gens ont compris l’importance de la situation. Même le premier ministre conservateur du Nouveau-Brunswick, David Alward, a demandé au fédéral de faire marche arrière.

Que se passe-t-il à l’ouest du Québec ? On ne peut ignorer que, pas plus tard que la semaine dernière, s’est formée à Toronto la « Good Jobs for All Coalition ». Cette nouvelle coalition regroupe une trentaine d’organisations ontariennes et poursuit les mêmes objectifs que la coalition québécoise, c’est-à-dire de faire reculer le gouvernement conservateur au sujet de l’assurance-emploi.

Cela s’ajoute à des manifestations qui ont eu lieu un peu partout au pays, dont une devant les bureaux du député conservateur de Calgary-Nord-Est le 26 avril dernier. Oui, même à Calgary, des gens en ont contre la réforme ! Vendredi dernier, la ministre Diane Finley elle-même a reçu la visite impromptue de manifestants dans son bureau de circonscription de Simcoe, en Ontario.

Il faut reconnaître que le Québec ne peut pas, à lui seul, corriger tous les mauvais traitements que les gouvernements libéraux et conservateurs ont infligés au programme de l’assurance-emploi à travers les années.

À nous, maintenant, d’appuyer ces coalitions qui poussent ailleurs au Canada et d’alimenter un mouvement de grogne que les conservateurs ne pourront ignorer. Et si Stephen Harper s’entête, il trouvera le NPD sur son chemin lors des élections de 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------

Publié le 29 avril 2013 à 10h16 | Mis à jour le 29 avril 2013 à 10h16

Une régression tranquille

Le Nouvelliste

La récente déclaration de Martin Mondou, selon laquelle il n'hésiterait pas à recruter un candidat unilingue anglophone comme entraîneur-chef des Cataractes de Shawinigan, en a surpris et choqué plusieurs.

Mais, au-delà de la teneur de ses propos, ce qui est sans doute le plus significatif c'est le fait que monsieur Mondou n'ait pas hésité à faire publiquement une telle déclaration en sachant qu'une majorité de ses joueurs est francophone et que les amateurs qui les appuient le sont aussi.

Cette initiative de monsieur Mondou est sans doute symptomatique de l'air du temps, d'une vision de la situation linguistique qu'on tente plus ou moins subtilement de nous imposer depuis quelque temps au Québec. Cette vision présente le fait de s'exprimer en anglais comme un gage de modernité, le signe d'une ouverture au monde et aux autres, une indispensable condition de réussite personnelle et sociale.

Par contre, on voudrait nous faire croire que la défense du français constitue un combat d'arrière-g

---------------------------------------------------------------------------------------------

L'ex-chef de cabinet de Harper contrôlait une caisse secrète

L'ex-chef de cabinet de Stephen Harper, Nigel Wright, et le sénateur Mike Duffy Photo : PC/Presse canadienne

L'ex-chef de cabinet de Stephen Harper, Nigel Wright, et le sénateur Mike Duffy Photo : PC/Presse canadienne

EXCLUSIF - Le réseau anglais de Radio-Canada a appris que l'ex-chef de cabinet du premier ministre Harper, Nigel Wright, contrôlait une caisse secrète au moment où il a signé un chèque de 90 000 $ au sénateur Mike Duffy pour le remboursement d'allocations perçues de manière irrégulière.

Le Bureau du premier ministre et le Parti conservateur nie formellement que l'argent versé par M. Wright ait pu venir de cette caisse. Ils affirment qu'il s'agissait d'un chèque personnel de l'ex-chef de cabinet.

Peu de gens sont au courant de l'existence de cette caisse secrète, mise en place en 2006, lors de l'arrivée au pouvoir de Stephen Harper. Quatre chefs de cabinet se sont succédé depuis au bureau du premier ministre.

Ni les comptables du Parti conservateur ou du gouvernement, ni le vérificateur général, ni Élections Canada n'ont de droit de regard sur ce fonds secret.

La caisse, financée par le Parti conservateur, sert d'abord à des activités partisanes. Ultimement, plus de la moitié des fonds proviennent cependant des contribuables, puisque que les donateurs à des partis politiques reçoivent un crédit d'impôt et qu'il existe toujours, du moins jusqu'en 2015, un financement public des partis politiques.

M. Harper n'est pas le premier chef de gouvernement canadien à disposer d'une telle caisse. Des sources ont affirmé à CBC que la somme qui s'y trouve a déjà atteint près de 1 million de dollars.

M. Wright a démissionné dans la foulée de ce scandale, tandis que M. Duffy a quitté le caucus conservateur pour siéger à titre d'indépendant.

-------------------------------------------------------------------------------------

Lettre - Petite leçon de dépendance

4 juin 2013 | Henri Marineau - Québec, le 2 juin 2013 |

Voici une petite histoire qui illustre bien la dépendance aux machines vue par une fille et sa mère.

Un soir, ma mère et moi étions assises dans le salon et parlions de la vie et de la mort.

« Maman, ne me laisse jamais vivre dans un état végétatif, où l’on dépend de machines, lui dis-je. Si tu me vois dans cet état, débranche les machines qui me maintiendraient en vie. Je préfère mourir ! »

Alors, ma mère se leva et débrancha la télévision, le lecteur de DVD, le câble Internet, l’ordinateur, le MP3/4, la PlayStation, la PSP, la WII, le téléphone fixe. Elle me prit aussi mon mobile, mon iPod, mon iPad, mon BlackBerry et balança le tout dans la poubelle… J’ai failli mourir !

Henri Marineau - Québec, le 2 juin 2013

---------------------------------------------------------------------------------------

Publié le 29 mai 2013 à 08h11 | Mis à jour à 08h11

Un maire et son contraste en campagne à Shawinigan

Yves Gélinas

PHOTO: ÉMILIE O'CONNOR

GUY VEILLETTE

GUY VEILLETTE

Le Nouvelliste

(Shawinigan) L'alternative au maire Michel Angers dans la prochaine campagne électorale municipale à Shawinigan viendra vraisemblablement de l'éleveur Yves Gélinas, un type coloré reconnu pour ne pas se laisser marcher sur les pieds à l'hôtel de ville.

L'homme de 54 ans se tape la tournée des médias depuis qu'il a fait connaître ses intentions, lundi après-midi. Il se présente comme la voix du peuple, l'antidote des Shawiniganais éberlués par la hausse de leur compte de taxes.

Sa campagne se résumera à peu de choses: pas de pancartes, pas de porte-à-porte. Quelques présences sur les médias sociaux, quelques réactions sur divers enjeux, sans plus. Il promet de marteler la nécessité que la Ville vive selon ses moyens, dans un joual qui contraste fortement avec le discours de Michel Angers en public.

«On souffle dans une balloune, on sait que ça va péter mais on continue de souffler», image M. Gélinas. «Ça n'a pas de sens! Si on n'est pas capable de diminuer la balloune, il faudrait au moins qu'elle arrête de grossir!»

M. Gélinas reconnaît qu'un maire possède une influence très limitée sur la fermeture des grandes entreprises au fil des dernières décennies. Par contre, il comprend mal ces hausses de taxes répétées pendant que les gros salariés du milieu industriel doivent se réorienter, plus souvent qu'autrement avec une fraction des revenus qu'ils touchaient.

«Pour les gens ordinaires, ça commence à être plus dur à gérer», observeM. Gélinas.

«Qu'arrivera-t-il à la génération qui arrive à la retraite et qui voudra transférer ses biens à ses enfants? Vont-ils les perdre à cause des taxes? Les biens nantis vont les ramasser et nos enfants devront travailler à gage pour ces gens-là, rester à loyer et se faire exploiter pour le reste de leurs jours?»

Coloré

Yves Gélinas ne manque pas d'audace. Ses démêlés avec l'ex-Ville de Grand-Mère ont défrayé la manchette à maintes reprises à la fin des années 90. Il voulait construire une porcherie, la Municipalité s'y opposait. Les deux parties se sont finalement entendues hors cours en 2003.M. Gélinas renonçait à l'élevage de porcs, mais touchait en retour une somme de 95 000 $.

Plus récemment, le dossier de réfection de la 35e Rue a aiguisé sa patience.

L'an dernier, il avait averti la Ville de Shawinigan que les citoyens du secteur ne débourseraient pas un sou pour la réfection des entrées d'eau.

Le 17 mai, il a envoyé une nouvelle mise en demeure écrite à la main pour demander qu'on retire le prolongement d'un tuyau aménagé dans le cadre de la réfection d'un ponceau. Il s'est aussi débattu pour qu'une servitude de la Ville ne devienne pas un droit abusif sur sa propriété.

Un empêcheur de tourner en rond?M. Gélinas réplique qu'il a empoché plusieurs montants d'argent à la suite de ses dénonciations. «S'ils m'ont payé, ce n'est pas parce que j'étais en tort», fait-il remarquer. «Je n'ai pas volé cet argent!»

M. Gélinas considérait anormal que Michel Angers ne subisse pas le test de l'électorat à la fin de son premier mandat, d'où sa motivation à l'affronter.

«Si tu n'as pas d'opposition, tu ne feras pas attention», croit-il. «Je pars avec l'idée de baisser les taxes, de faire des coupures et de présenter des budgets austères. Ce n'est rien de bon à dire en public, sauf que si les gens ne sont pas capables de comprendre ça, je ne peux pas les embarquer de force. Mais il n'est pas question que je fasse de l'à-plat-ventrisme.»

Le candidat aimerait aussi comprendre les ramifications de la Société de développement de Shawinigan. «Une Ville, c'est là pour donner des services, pas pour faire du commerce», glisse-t-il.

Ex-militant néo-démocrate, Yves Gélinas s'était présenté à la mairie lors de la mémorable élection de 1998 à Grand-Mère. Sur les six candidats en lice, il s'était classé sixième, recueillant 299 votes. La victoire était allée à Linda Lafrenière, avec1811 voix.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cela fait réfléchir...

Japon

Melons de luxe pour 16 000 dollars

Première publication 24 mai 2013 à 09h31

Crédit photo : archives TVA Nouvelles

TVA Nouvelles selon AFP

Vouant un véritable culte aux fruits parfaits au goût savoureux, lesJaponais ne regardent pas à la dépense pour s'offrir ces «œuvres» d'art de la nature. Un lot de deux cantaloups vient d'être vendu auxenchères pour 1,6 million de yens soit 16 300 dollars CAN.

Un grossiste a arraché les deux melons de 3,7 kg au total à la pesée pour un prix équivalent à celui d'une petite voiture.

Le prix vertigineux pour ces deux melons Yubari est le troisième plus élevé jamais versé pour deux melons au Japon.

En 2008, deux melons du même type avaient trouvé preneurs pour 2,5 millions de yens soit 25 400 dollars CAN au prix d'aujourd'hui.

Les Yubari, ces exceptionnels cantaloups, sont des produits de luxe vendus dans des écrins spéciaux.

La vente aux enchères était organisée sur le marché central de la métropole de Sapporo sur l'île septentrionale de Hokkaido, où se trouve l'ex-ville minière de Yubari qui a donné son nom à ces melons, les plus prestigieux du pays.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Shawinigan, Est-il au dessus de l’ UPAC et de la commission Charbonneau?

Le plan C est-il déjà en action et fonctionne?

Le peuple impuissant vit-il un dénie, face à nos organisateurs politique et grands argentiers?

Le centre Bionest ce n’est pas assez? Encore les mêmes et ce n’est pas finit : Shalwin voici comment négocier avec une ville et passé encore des belles couleuvres au peuple.

Toujours volontairement et bien planifié de façons insidieuses avec un petit coté légal qui empêche la transparence de la part de nos politiciens.

Quand on a l’intention de et accomplie l’acte n’est ce pas criminel, surtout avec l’argent du peuple et nos organisateurs politiques?

A vérifier : Comment la ville donne des millions à un individu via une de ses compagnies qui en ont surtout pas de besoins et de surcroît le propriétaire déclare dans le journal qu’il est riche riche riche trois fois mon père et donne des leçons de moralité aux autres.

Avez l’argent des autres seriez-vous aussi arrogant? N’auriez-vous plus de fierté, d’honneur et de respect?

------------------------------------------------------------------------------------------

Publié le 01 mai 2013 à 07h30 | Mis à jour le 01 mai 2013 à 07h30

Shalwin investit 3,5 M$ à Shawinigan

Guy Veillette

Guy Veillette

Le Nouvelliste

(Shawinigan) Après plusieurs mois d'évaluation, la direction du fabricant de portes et fenêtres Shalwin a décidé de concentrer ses activités au parc industriel Albert-Landry du secteur Shawinigan-Sud, ce qui entraînera un investissement de 3,5 millions $ et la consolidation de 80 emplois.

Au cours des prochaines semaines, des travaux d'agrandissement de 30 000 pieds carrés se mettront en branle. La plus grande partie touchera l'usine, mais 5000 pieds carrés supplémentaires sont aussi prévus pour les bureaux du personnel technique.

La superficie de l'entreprise sera doublée. Elle pourra ainsi accueillir les deux sites en exploitation à Trois-Rivières, un sur le boulevard Parent et l'autre, un bureau de vente sur Saint-Maurice.

La direction, les employés et la Ville de Shawinigan tenaient à faire connaître cette importante décision hier après-midi, dans les locaux de l'usine. Cette annonce se produit à quelques heures de la fin de la production chez Pâtisserie Chevalier, située tout près de là dans le même parc industriel. À compter de vendredi, 74 personnes y perdront leur emploi.

Dans ce contexte, la décision de Shalwin de maintenir ses activités à Shawinigan après plus de 55 ans d'exploitation ne pouvait mieux tomber. La direction avait encore sérieusement étudié la possibilité de s'établir à Trois-Rivières.

Le président du conseil d'administration de l'entreprise, Gilles Champagne, confie que le destin aurait pu changer sans une visite de Michel Angers dans son bureau, le 6 novembre dernier.

Le maire de Shawinigan sentait que la pression s'accentuait pour attirer Shalwin à Trois-Rivières. Il a donc pris le téléphone et demandé un entretien avec M. Champagne. Quelques minutes plus tard, il était assis dans son bureau pour mousser le discours de l'appartenance locale.

«Le maire a joué sur les sentiments!», se souvient M. Champagne, reconnaissant du même souffle l'importance de cette intervention.

Gary Roy, président de l'entreprise, convient que la réflexion sur les possibilités de déménager à Trois-Rivières étaient rendues assez loin à ce moment.

«Nous y avons pensé», explique-t-il. «Il y a toutefois eu deux points tournants. Le premier, c'est que 50 % de notre marché est situé à Québec. Partir de Shawinigan ou de l'endroit que nous avions envisagé à Trois-Rivières, ça donnait une différence de 0,3 kilomètre. Ça ne valait pas le coup.»

L'autre élément touchait les difficultés de recrutement à Shawinigan par rapport à Trois-Rivières. L'intervention de M. Angers à cet égard a fait réfléchir la direction.

«Il m'a fait comprendre qu'il fallait se faire connaître!», reconnaît M. Roy. «Les gens de Shawinigan ne venaient pas nous voir, parce qu'ils ne nous connaissaient pas.»

En croissance

En décembre 2007, Shalwin avait annoncé un investissement de 700 000 $ pour l'acquisition d'un bâtiment qui lui permettait d'ajouter une superficie de 10 000 pieds carrés. L'entreprise avait également été tentée par un déménagement à Trois-Rivières au cours de cette période.

Shalwin comptait 45 employés à ce moment. Sa croissance a donc provoqué l'embauche de 35 personnes en moins de six ans, grâce à la création de nouveaux produits, dans le secteur résidentiel haut de gamme notamment.

Au cours de la même période, la direction a aussi investi 750 000 $ en équipements divers. M. Roy croit que l'agrandissement annoncé hier pourrait permettre d'ajouter cinq emplois par année.

De son côté, M. Angers se réjouissait d'avoir pu conserver ces précieux travailleurs dans sa ville.

«C'est un moment extrêmement important pour Shawinigan», assure-t-il. «Ça allait de soi, puisque Shawinigan a vu naître Shalwin et l'entreprise croître. C'est un fleuron important.»

Le Centre local de développement de Shawinigan contribue à ce projet d'expansion avec une subvention de 50 000 $ provenant du Fonds de soutien au développement économique.

La Ville a également annoncé une participation de la Société de développement de Shawinigan, mais la forme qu'elle prendra reste à être précisée.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Le Canada fait la « promo » de son pétrole issu des sables bitumineux

6 mai 2013

Le ministre canadien des ressources naturelles,

Joe Oliver, entame un voyageofficiel en Europe jusqu’à vendredi 11 mai – successivement à Paris, Bruxelles et Londres -, envoyé spécial du gouvernement fédéral pour défendre auprès des Européens l’industrie pétrolière des sables bitumineux et son « bilan »environnemental.

Extraction de pétrole dans les sables bitumeux au Canada.

Ce voyage intervient alors que l’Union européenne s’apprête à adopter une directive, qui vise à réduire l’empreinte carbone des carburants fossiles utilisés dans le transport, en prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre liés à leur production.

Dans cette liste, le pétrole extrait des sables bitumineux se voit attribuer une « valeur » de gaz à effet de serre nettement supérieure à celle du pétroleconventionnel.

« Ce n’est pas dans l’intérêt économique de l’Europe de se priver du pétrole canadien », estime M. Oliver, ajoutant que la directive européenne pourrait avoir cet effet.

Il juge cette dernière « injuste », car ignorant des sources de gaz à effet de serre d’autres pays « moins transparents », dont la production pétrolière a « une intensité égale ou supérieure aux sables bitumineux, comme le brut léger russe, aux méthodes d’extraction plus polluantes. »

2 MILLIONS DE BARILS DE PÉTROLE PAR JOUR

Alors que la demande énergétique mondiale devrait augmenter d’un tiers d’ici à 2035 et que les hydrocarbures occuperont encore les deux tiers du marché, selon l’Agence internationale de l’énergie, le ministre défend l’idée que le Canada est « un fournisseur d’énergie écologiquement responsable », y compris dans les sables bitumineux.

L’industrie canadienne de l’or noir produit près de 2 millions de barils de pétrole par jour, soit 2% de la production mondiale. Le chiffre devrait atteindre 3,7 millions d’ici à 2020. A condition de pouvoir l’exporter!

C’est là que le bât blesse. Aux États-Unis, principal marché, le Canada lorgne sur une voie d’exportation par le golfe du Mexique, avec le projet d’oléoduc Keystone XL (5 milliards de dollars d’investissement), mais celui-ci rencontre une vive opposition.

Deux autres projets d’oléoducs sont aussi controversés au Canada : vers l’ouest pour accéder au Pacifique et vers l’est pour acheminer le pétrole vers des raffineries, avec visées sur le marché européen.

Les groupes de défense de l’environnement ou les scientifiques, canadiens ou étrangers, dénoncent la dérive du Canada dans la lutte contre les changements climatiques, depuis son retrait du Protocole de Kyoto.

DES PROGRÈS « DÉCEVANTS »

L’Institut Pembina, think tank canadien réputé sur les questions énergétiques, a indiqué, le 29 avril, que « les progrès réalisés depuis deux ans pour développer les sables bitumineux de façon responsable sont très décevants ».

Il s’inquiète de la pollution à grande échelle de l’eau en Alberta et du manque de volonté pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

M. Oliver réplique en rappelant que, contrairement à d’autres pays, notamment européens, le Canada a « 77% d’électricité venant de sources non émettrices de gaz à effet de serre », principalement hydroélectriques.

Un document de son ministère avance que les émissions découlant de la production d’électricité dans l’UE représentaient, en 2010, un quart de ses émissions totales et étaient « près de 30 fois supérieures à celles de l’industrie des sables bitumineux. »

Le Canada a fait « des efforts énormes », selon M. Oliver, pour limiter les dégâts, investissant « 10milliards de dollars [7,6 milliards d'euros] dans des technologies vertes, des études et des technologies visant à diminuer les émissions du secteur hydrocarbures. »

Avec pour résultat, dit-il, une baisse de 26 % de l’intensité des émissions pour les sables bitumineux entre 1990 et 2010.

Cette intensité est toutefois une mesure contestée par rapport à celle qui identifie des réductions « absolues » d’émissions. Or, en prenant ce critère, les émissions de gaz à effet de serre au Canada ont augmenté de 26 % par rapport à 1990.

98 % des réserves canadiennes dans des « sables bitumineux »

Le Canada possède des réserves prouvées de pétrole équivalant à 173 milliards de barils, soit les troisièmes plus importantes au monde, derrière le Venezuela et l’Arabie Saoudite.

Quatre-vingt-dix-huit pour cent de ces réserves se trouvent dans les « sables bitumineux » de l’ouest canadien, principalement en Alberta.

Le gisement repose sous une masse terrestre de 142 200 kilomètres carrés et 80 % des sables bitumineux se trouvent à plus de 75 mètres de la surface, nécessitant une extraction par forage profond.

De 1967 à 2010, quelque 8 milliards de barils de pétrole brut extraits des sables bitumineux ont été produits au Canada.

Facteur essentiel de la croissance nationale, surtout dans l’Ouest, la production de pétrole issu des sables bitumineux a drainé 116 milliards de dollars d’investissements de 2000 à 2010, selon le gouvernement albertain, et soutenu 273 000 emplois directs ou indirects dans tout le pays.

Source : lemonde.fr

-----------------------------------------------------------------------

Publié le 03 mai 2013 à 10h18 | Mis à jour le 03 mai 2013 à 10h18

Une guerre d'autorité

Le Nouvelliste

Le rapport sur le diagnostic du climat organisationnel est très instructif et très révélateur. Le style télégraphique et le caviardage qui en a été fait laissent encore place à l'interprétation, mais donnent de bons indices sur la problématique.

En quelques mots, il s'agit d'une guerre d'autorité, ou d'ego, entre la nouvelle rectrice, certains cadres supérieurs et intermédiaires.

Selon la firme Raymond Chabot Grant Thornton, la rectrice n'aurait pas suffisamment confirmé ou assis son leadership avant de déposer un projet de réorganisation administrative qui a royalement déplu aux cadres intermédiaires.

Depuis des décennies, à chaque changement au rectorat de l'UQTR, et cela est vrai pour monsieur Plamondon, madame de La Durantaye et, plus récemment, pour monsieur Bourque, une nouvelle reconfiguration administrative est présentée à la communauté. Généralement, cela se produit sans trop de problèmes parmi les gestionnaires.

La réforme administrative proposée par madame Ghazzali restait pourtant relativement modeste et est devenue très rapidement un prétexte, pour plusieurs gestionnaires, à contester son leadership. Le rapport porte sur le climat organisationnel de l'UQTR, mais une grande partie du contenu est relié au cheminement de la reconfiguration administrative.

Le jeudi 25 avril, une centaine de professeurs ont échangé franchement avec la rectrice et les membres de la direction. La rectrice a reconnu sa part de responsabilité, son manque d'expérience comme gestionnaire et surtout sa méconnaissance de la culture uqutérienne.

A-t-elle eu tout le support nécessaire de la part des cadres supérieurs en place pour combler ces lacunes? Le rapport souligne l'absence d'une personnalité forte au sein de la haute direction de l'UQTR afin d'appuyer la rectrice dans ses démarches.

La communauté universitaire semble de plus en plus derrière la rectrice. Peut-on en dire autant des administrateurs du conseil d'administration? Dans d'autres circonstances, ce problème de communication entre les gestionnaires de l'UQTR aurait dû se régler rapidement si la rectrice avait pu compter sur l'appui de son conseil d'administration.

La firme recommande clairement de maintenir en poste la rectrice en lui suggérant toutefois de développer ses habiletés de gestion. La rectrice peut maintenant compter sur la communauté universitaire pour préparer un plan d'action qui tiendra compte des lacunes soulevées.

Pierre Baillargeon

président

Syndicat des professeurs de l'UQTR

-----------------------------------------------------------------------------

Médias - En quête de journalisme d’enquête

6 mai 2013 |Stéphane Baillargeon |Médias

Les journalistes n’arrêtent pas de se féliciter pour les enquêtes qui ont contribué à la création de la commission Charbonneau. Ont-ils raison ?

Les audiences accumulent tellement de révélations inconcevables qu’il faut aussi oser poser la question inverse : au fond, les instances de surveillance, de protection et de critique de la société, y compris les médias, ont-ils vraiment joué pleinement leur rôle au cours des dernières années ?

Le chien de garde a aboyé, certes, et merci. Mais n’était-ce pas trop peu et très tard ?

Un proverbe chinois dit qu’il faut nous-même mettre en évidence nos défauts et laisser le soin aux autres de vanter nos qualités. Sage conseil. Les journalistes ont plutôt l’habitude de subir les foudres d’à peu près tout le monde. Normal : ils tirent dans le tas, et le tas réplique.

Pour compenser, les membres de l’ignoble profession ont tendance à s’autocongratuler. Les plus vantards parlent du quatrième pouvoir. Les plus présomptueux se voient en cerbères de la démocratie. Les moins ignares évoquent la fabrication de l’opinion ou le principe de publicité.

Il faut toujours se méfier des idéologies corporatistes. Le pharmacien ne vend pas des pilules, des chips et du maquillage : il guérit son prochain. Le reporter, lui, se voit donc en guichetier de la vérité, à tout le moins en révélateur de secrets enfouis par des coquins.

Notre Grande Noirceur

Ces précautions prises et tout cela admis, il faut bien reconnaître que des enquêtes journalistiques ont effectivement alimenté les questions à l’Assemblée nationale et stimulé la pression populaire qui a fini par obtenir la mise en place de la commission Charbonneau par un gouvernement qui n’en voulait pas. C’est délicat de se vanter, mais bon, il faut ce qu’il faut alors vraiment, bravo.

En même temps, les révélations quotidiennes des audiences font prendre conscience de l’ampleur himalayenne des tripatouillages. La débauche dépasse tout ce que les plus pessimistes imaginaient. Le dernier témoin, Gilles Cloutier a déballé un sac tellement plein de magouilles, certaines vieilles de plusieurs décennies, qu’on se croirait revenu au temps de Duplessis dans la belle province du copinage à tous les étages.

Certaines de ces manoeuvres frauduleuses avaient déjà été mises au jour par les médias. Encore une fois merci. Beaucoup d’autres non. Et tant pis. Le propre de cet univers sale, c’est de fonctionner en catimini. On peut donc se réjouir des révélations faites par des journalistes enquêteurs. On peut aussi se demander pourquoi les médias n’ont pas fait plus d’efforts pour sortir encore plus d’histoires juteuses.

La grande concentration des médias joue-t-elle en défaveur des enquêtes ? Le groupe Québecor, par exemple, le plus puissant du Québec, a-t-il pleinement assumé son rôle de leader de l’information en cette matière ? Ses médias consacrent bien plus d’efforts à la convergence de ses industries culturelles qu’à la traque des crapules des affaires. En plus, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec ont diminué leurs ressources journalistiques internes pendant et depuis les récents et très longs conflits de travail.

Les révélations de la commission Charbonneau font aussi prendre conscience de la faiblesse crasse des couvertures médiatiques de proximité. Les radios, qui ont tant compté pour l’information locale au XXe siècle, se contentent maintenant de relayer et de commenter les nouvelles des autres médias. Laval, une ville qui serait à son aise en Sicile, est laissée sans couverture, ou presque. Les banlieues plus périphériques semblent encore moins surveillées.

Y a-t-il seulement assez de journalistes d’enquête au Québec ? Radio-Canada a sa cellule spécialisée, efficace et enviée. La Presse aussi. Il y a des efforts moins probants au sein des autres médias, dont Le Devoir, on ne se contera pas d’histoire et à d’autres de passer le plumeau. Tout compte fait, il n’y a qu’une poignée de vrais de vrais pros dans ce créneau exigeant alors que le nombre des affaires pourrait justifier la constitution d’un Canard enchaîné ou d’un Médiapart à la québécoise.

Ce pure player a compris que, pour devenir une des consciences de son temps, il devait miser sur l’analyse et l’enquête, tout le reste, déjà disponible gratuitement en ligne, ne valant plus grand-chose, enfin pour la société. Seulement, pour arriver à suivre cet exemple qui ne nécessite pas des fortunes, il faut une vision, de l’ascendant professionnel et des employés hyperqualifiés. S’il y a peu de journalistes d’enquête au Québec, il semble y avoir encore moins de patrons de presse éclairés…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lobby canadien des armes à feu - Des membres veulent des gardes armés dans les écoles

6 mai 2013 |Bahador Zabihiyan |Canada

Photo : La Presse canadienne (photo) Jeff McIntosh

Les membres de l’ACPAF ont profité du congrès pour adopter leur stratégie destinée à lutter contre la mise en place d’un registre des armes à feu québécois, comme l’avait promis le gouvernement Marois dans la foulée de la disparition du registre canadien.

Les membres de l’Association canadienne des propriétaires d’armes à feu (ACPAF) étaient réunis en congrès à Woodstock, en Ontario. Plusieurs d’entre eux se sont dits favorables à la mise en place de gardes armés dans les écoles. « Si vous vous souvenez de l’affaire du caporal Denis Lortie, à la suite de cette affaire-là, l’Assemblée nationale avait placé des gardes armés, des machines à rayons X, des détecteurs de métal et tout ça. Nous, tout ce que l’on dit, c’est que si c’est bon pour l’Assemblée nationale, c’est aussi bon pour nos enfants et nos écoles », explique Stephen Buddo, l’un des deux présidents de l’ACPAF pour le Québec. L’association ne s’est pas encore prononcée officiellement à ce sujet, mais M. Buddo soutient l’idée à titre personnel.

Il faudrait d’abord commencer par placer des gardes armés ou des policiers sur les campus des cégeps et des universités, pense-t-il, étant donné que c’est là que la « plupart » des tragédies se produisent. « Dans certaines universités, vous avez la même population que dans certains petits villages du Québec, qui ont des corps de police pour les protéger », dit-il.

L’idée rappelle celle de la National Rifle Association (NRA), le puissant organisme qui représente le lobby des armes à feu américain. La NRA défend ce projet depuis la tragédie de Newtown, lors de laquelle vingt enfants et six adultes avaient été abattus par un tireur, qui s’est par la suite enlevé la vie.

Influence américaine

Mais M. Buddo estime que son association ne s’est pas inspirée de la NRA. « On n’a pas de liens avec la NRA, il y a peut-être des membres qui en sont membres […] la constitution de notre association, tout comme la constitution de la NRA, ne permet pas d’exercer dans d’autres pays », explique-t-il.

L’idée de placer des gardes armés dans les écoles montre que l’ACPAF s’inspire largement de la NRA, estime de son côté Heidi Rathjen, de Polysesouvient. « C’est absolument absurde, il n’y a personne dans ce monde qui veut avoir des gens armés dans les écoles. Ce que ça montre, c’est que le lobby des armes à feu est un miroir de la NRA, explique-t-elle. Ce qui est le plus inquiétant, c’est que ce lobby a l’oreille du gouvernement du Canada », explique-t-elle.

Registre québécois

Si les membres de l’ACPAF ne s’entendent pas sur une position commune au sujet de la présence des gardes armés dans les écoles pour l’instant, ils ont profité du congrès pour adopter leur stratégie destinée à lutter contre la mise en place d’un registre des armes à feu québécois, comme l’a promis le gouvernement Marois.

L’Association, qui représente plus de 60 000 personnes, a fait de la lutte contre ce registre québécois une de ses priorités. Sur le plan législatif, il va être difficile de faire échec à la mise en place du registre. « À l’Assemblée nationale, tous les partis qui siègent sont contre nous », constate M. Buddo. Mais l’ACPAF est prête à utiliser les recours judiciaires et à se rendre jusqu’en Cour suprême si nécessaire.

***

NRA : un nouveau président adepte des déclarations-chocs